Syed Amiruzzaman

"To know that we know what we know, and to know that we do not know what we do, that is true knowledge."

–Nicolaus Copernicus.

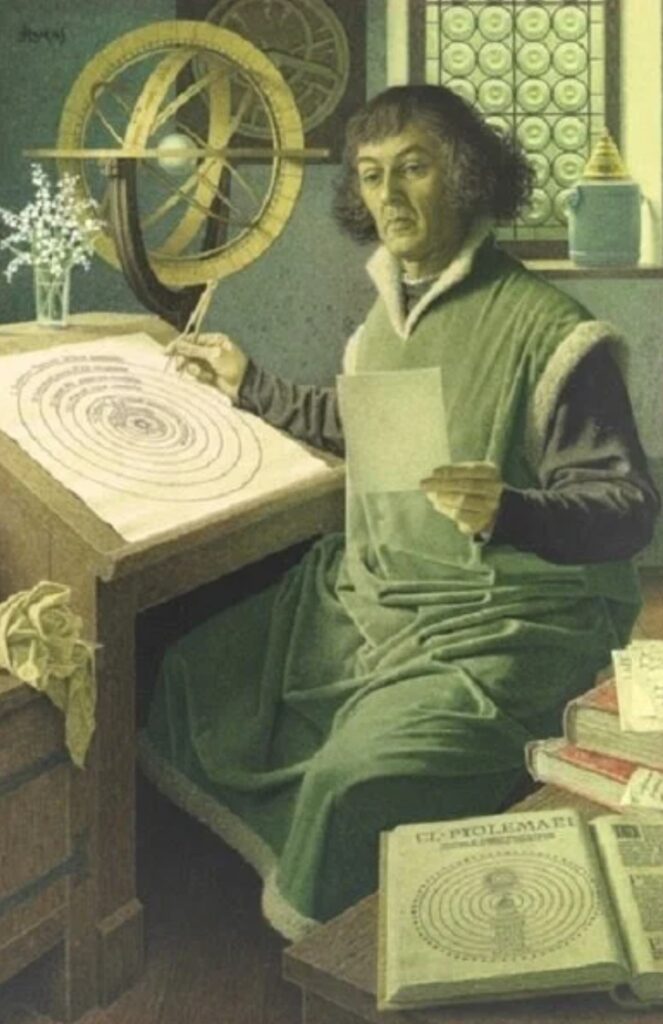

“পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে।” – এই বৈপ্লবিক মতবাদের প্রবক্তা, ১৬ শতকের অন্যতম ও কিংবদন্তী জ্যোতির্বিজ্ঞানী নিকোলাস কোপার্নিকাসের ৪৮২তম মৃত্যুবার্ষিকী আজ।

নিকোলাস কোপার্নিকাস অন্ধকার ও অজ্ঞতার যুগে আলো হয়ে জন্ম নেওয়া এক মহান বিজ্ঞানী। যিনি পর্যবেক্ষণ করে গেছেন আকাশের গ্রহ, তারার গতিবিধি। লিখে গেছেন, সে সময়কালে প্রচলিত ভুল ধারণার বিরুদ্ধে। কিন্তু সে সময়কালের তথাকথিত জ্ঞানীদের বিরুদ্ধে যায় এমন কথা বলা সহজ ছিল না তখন। সে সময় পৃথিবী ও সূর্য সম্বন্ধে ধারণা আজকের মতো ছিল না। সকলে মনে করতো পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ আবর্তিত হয়। কিন্তু কোপার্নিকাস তার পর্যবেক্ষণ থেকে বলেছেন, সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ আবর্তিত হয়। তিনিই প্রথম বলেছিলেন, “পৃথিবী নয়, সূর্যই হলো সৌরজগতের কেন্দ্র। সূর্যই পুরো সৌরজগতকে আলোকিত করে।”

Birth

নিকোলাস কোপার্নিকাসকে বলা হয়ে থাকে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের জনক। ১৪৭২ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি পোল্যান্ডের টোরুন শহরে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। জার্মান বংশোদ্ভূত এক ধনী পরিবারের সন্তান। বাবা নিকোলাস কোপার্নিগ ছিলেন একজন প্রভাবশালী বণিক। চার ভাইবোনের মধ্যে কোপার্নিকাস ছিলেন সবার ছোট। মাত্র দশ বছর বয়সে পিতাকে হারান। পিতার মৃত্যুর পর মামার বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করেন।

নাম

কোপার্নিক হল বংশীয় উপাধি। এই কপার্নিগ নাম ১৩৫০ সালে কারাকাও থেকে সংগ্রহ করা হয়। ১৮৪৫ সালের পূর্বে সিলেসিয়া এর ডিচি অব নাইসা গ্রামের লোকদেরকে কোপের্নিগ বলা হতো। ১৪৯৩ সালে দি নুরেমবার্গ ক্রোনিকল প্রকাশিত হয় যেখানে বলা হয় গ্রামের মানুষের স্থানীয় মাতৃভাষা ছিল পোলিশ। ১৩৮৬ সালে নিকোলাস কোপার্নিকাসের প্রপিতামহ কারাকাওতে নাগরিকত্ব লাভ করে বসবাস করতে শুরু করে। বর্তমান কপার্নিকি নামটি মূলত এসেছে জার্মান কপার এবং পোলিশ অর্থ ডিল(কপার) হতে। নিক এবং বহুবচন নিকি যা পোলিশ শব্দে বিশেষ্য হিসেবে কাজ করে। সেই সময়ের মধ্যে সাধারণ হিসাবে, উভয় শীর্ষস্থানীয় এবং উপাধির বানানে ব্যাপকভাবে পরিবরতন হয়েছে। কোপার্নিকাস এসব ব্যাপারে অনেকটা উদাসীন ছিলেন।

তার শৈশবের সময় ১৪৮০ সালে তোরনে একবার তার বাবার নাম নিকোলাস কোপেরনিইগক সংগ্রহ করা হয়। কারাকাওতে তিনি ল্যাটিন ভাষায় নিজের নাম নিকোলাস, নিকোলাসে পুত্র নিবন্ধন করেন। ১৪৯৬ সালে তিনি নাটিও জার্মান সংগঠনে তার নাম ডমিনাস নিকোলাস কোপার্নিক নিবন্ধন করেন। পাদুয়াতে তিনি নিজের নাম নিকোলাস কোপার্নিক স্বাক্ষর করলেও পরে তা কোপার্নিকাসে পরিবর্তন করেন। ল্যাটিন ভাষায় Coppericus লিখার সময় তিনি প্রথমে দুইটি “P” ব্যবহার করতেন, কিন্তু পরবর্তীতে তিনি একটি “P” ব্যবহার করেন। তার গ্রন্থ “দি রিভলিউশনিবাস” এর শিরোনামে “নিকোলাই কোপার্নিকি” উল্লেখ করা হয়।

Education

১৪৯১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ক্রাকৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান। সেখানে জ্যোতির্বিজ্ঞানে পড়ার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন। গণিতশাস্ত্র ও আলোকবিজ্ঞানও ছিল তার অধ্যয়নের বিষয়। কিন্তু তার মামা চাইলেন আজীবন আর্থিক সচ্ছলতার জন্য ভাগ্নে ফ্রাউয়েনবার্গের গির্জায় যাজকের পদ গ্রহণ করুক। যাজকের পদটি শূন্য না হওয়া পর্যন্ত সময়কালে যেন তিনি সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারেন সেজন্য তাকে ইতালির বোলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান। চিকিৎসা, আইন ও ধর্মশাস্ত্রে অধ্যয়নের জন্য তিনি সেখানে গেলে পরিচয় হয় প্রখ্যাত দার্শনিক প্লেটো এবং সে সময়ের বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডোমেনিকোর সাথে। গুণী ব্যক্তির সান্নিধ্যই তাকে উদ্বুদ্ধ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি।

সাড়ে তিন বছর ধরে তিনি গ্রিক ভাষা, গণিতশাস্ত্র ও প্লেটোর রচনাবলী অধ্যয়ন করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত তৎকালীন চিন্তাভাবনার সাথেও পরিচিত হন। বোলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সময় তিনি প্রফেসর ডোমেনিকোর সাথে জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের কাজে যুক্ত ছিলেন। সেখানে থাকাকালেই ১৪৯৭ খ্রিষ্টাব্দে তার প্রথম মহাকাশ পর্যবেক্ষণের কথা লিপিবদ্ধ হয়।

ভাষা

কোপার্নিকাস ল্যাটিন ও জার্মান ভাষায় সমান দক্ষ ছিলেন। তিনি পোলিশ, গ্রীক এবং ইটালিয়ান ভাষাতেও কথা বলতে পারতেন। তবে তিনি কাজ করেছেন বেশিরভাগ ল্যাটিন ভাষায়। কারণ, তখনকারদিনে ইউরোপের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ল্যাটিন ভাষা ব্যবহৃত হত। এছাড়াও ল্যাটিন, রোমান ক্যাথলিক চার্চে ও পোল্যান্ডের রাষ্ট্রীয় আদালতের প্রধান ভাষা ছিল। আর এভাবেই ল্যাটিন ভাষায় চার্চ এবং পোলিশ শাসকদের সাথে নিকোলাসের যোগাযোগ ছিল। কোপার্নিকাসের লিখা কিছু তথ্য প্রমাণ জার্মান ভাষায়ও আছে। এই বিষয়টি জার্মানির দর্শন বিভাগের অধ্যাপক মার্টিন ক্যারিয়ার উল্লেখ করেন। কারণ হলো কোপার্নিকাসের স্থানীয় ভাষাও ছিল জার্মান।

কোপার্নিকাস খুব ভালো জার্মান বলতে পারতেন তার অন্যতম কারণ হলো তিনি জার্মান ভাষাভাষী একতি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৪৯৬ সালে তিনি যখন বলগনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছিলেন তখন তিনি জার্মান ভাষার একটি দলে(সংগঠনে) যোগদান করেন। ১৪৯৭ সালের সংবিধান অনুযায়ী এই সংগঠনটির সদস্য তারাই হতে পারতেন যাদের মাতৃভাষা ছিল জার্মান। যাই হোক, ফরাসি দর্শবিদ আলেকজান্দ্রে কোয়রের মতে, কোপার্নিকাস নাটিও সংগঠনে জার্মান ভাষা জানতো বলে যোগদান করেনি বরং সে নিজেকে জার্মান ভাবত তাই যোগ দিয়েছিলো। তখন প্রুশিয়া এবং সিলেসিয়া থেকে নিয়মিত ছাত্র শ্রেনীভুক্ত করা হতো যা জার্মান ভাষাভাষী শিক্ষার্থীদের জন্য জাতিগতভাবে গর্বের ছিলো।

গ্রহ পর্যবেক্ষণ

কোপারনিকাস বুধের তিনটি পর্যবেক্ষণ করেন যার মধ্যে ত্রুটি ছিল ৩,-১৫,১ মিনিট চাপ। তিনি ভেনাসের পর্যবেক্ষণ করেন যার ত্রুটি ছিল -২৪ মিনিট চাপ। মঙ্গলের চারটি পর্যবেক্ষণ করেন যার ত্রুটির মান ছিল ২,২০,৭৭,১৩৭ মিনিট চাপ। জুপিটার পর্যবেক্ষণে ৪ টি ত্রুটি পাওয়া যায় সেগুলো হল ৩২,৫১,-১১ এবং ২৫ মিনিট চাপ। শনির সাথেও ৪ টি পর্যবেক্ষণ ত্রুটি ছিল ৩১, ২০,২৩ এবং -৪ মিনিট চাপ।

Action

After completing his studies, Copernicus moved permanently to his homeland. He was 30 years old at the time. He spent the remaining 40 years of his life in Warmia. He then served as his uncle's advisor until his death in 1512. He then became a devoted pastor of the church in Freiburg.

After completing his higher education, he was appointed as a professor of astronomy at the University of Rome. At that time, he had doubts about Ptolemy's conclusions about the universe. He found some flaws in this theory that the Earth is at the center of the universe, and that the Sun, stars, and moon revolve around the Earth. When he taught Ptolemy's conclusions to students in class, he often felt that he was teaching wrongly.

He began to study the subject more deeply to know the real truth. Faced with these contradictory opinions, he felt that he had to uncover the real truth. How could he teach his students something he himself was skeptical about? In the meantime, a student asked him, "Sir, do you believe what you are saying?" Copernicus became hesitant. He quit his teaching job due to mental anguish. From here, he began to search for answers to the questions that had arisen in his mind.

Research

সে সময় টেলিস্কোপ ছিল না, তাই সাধারণ পর্যবেক্ষণ আর গাণিতিক পদ্ধতির উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় ছিল না। ফ্রুয়েনবার্গ গির্জায় থাকাকালে একাকী তিনি চালিয়ে যান গবেষণা ও অনুসন্ধানের কাজ। এ ক্ষেত্রে কারো কাছ থেকে সহযোগিতা বা পরামর্শ তিনি পাননি। গির্জাটি ছিল একটি পাহাড়ের উপর। এর কাছাকাছি একটি গম্বুজ থেকেই নিকোলাস তার পর্যবেক্ষণ চালাতেন। গির্জার দেওয়ালে একটি উঁচু চূড়ায় দাঁড়িয়ে তিনি চন্দ্র, সূর্য ও গ্রহরাজির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতেন। খালি চোখেই নিজের পর্যবেক্ষণের ফলাফল লিপিবদ্ধ করে রাখতেন এবং সময়ে সময়ে সেগুলো প্রকাশ করতেন। তার ব্যক্তিগত পাঠাগারের বইয়ের পৃষ্ঠাতেও এরকম কিছু মন্তব্য লিপিবদ্ধ পাওয়া গেছে।

Innovation

তখন প্রচলিত ছিল টলেমির পদ্ধতি। একনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ থেকে তিনি অনুধাবন করতে পারেন টলেমির ব্যাখ্যায় ত্রুটি আছে। বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর মেলে না টলেমির মডেল থেকে। টলেমির ধারণাকে ফেলে হিসেব করে দেখলেন সূর্যকে কেন্দ্রে রাখলে সকল কিছুর হিসাব মিলে যায়। পৃথিবীকে গায়ের জোরে কেন্দ্রে বসালেই অযথা জটিলতা তৈরি হয়।

পরবর্তীতে তার পথ ধরে ধীরে ধীরে আলোকিত করেছেন টাইকো ব্রাহে, কেপলার, ব্রুনো এবং গ্যালিলিও গ্যালিলিরা। তারা ভুল-ত্রুটি শুধরে নিয়ে সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের ধারণাকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। কোপার্নিকাস বলেন,

“সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘোরে বলে ঋতু পরিবর্তন হয়। আর পৃথিবী তার নিজ অক্ষের উপর আবর্তিত হয় বলেই দিন—রাত্রি হয়।”

তিনিই প্রথম বলেন, সূর্যই সমগ্র সৌরজগতকে আলোকিত করে।

হেলিওসেন্ট্রি সম

কোপার্নিকাস তার আদর্শ, চিন্তা-ভাবনা, কাজের একটি সারাংশ তৈরী করেন যা তার বন্ধুরা সহজেই পড়তে ও জ্ঞান অর্জন করতে পারে। ১৫১৪ সালে তিনি এই হেলিওসেন্ট্রিকের প্রাথমিক ধারণা দেন। এর মধ্যে ৭টি ধারণা ছিলো। তিনি পরবর্তিতে আরও কাজ করেন এবং তথ্য ও ডাটা সংগ্রহ করেন। ১৫৩২ সালে তিনি তার “দি রিভিউলিসানবাস ওরবিয়া কেলেসটিয়াম” এর কাজ শেষ করেন। তার কাছের বন্ধুদের আপত্তি থাকা স্বত্তেও তিনি তার বইটি সবার জন্য উম্মুক্ত করতে চান। ১৫৩৩ সালে জন আলবার্ট ইউডমান্সটার রোমে কোপার্নিকাস ত্বত্তের ধারাবাহিক বক্তব্য দেন। পোপ ক্লেমেন(সপ্তম) এবং ক্যাথোলিক কার্ডিনাল এতে খুশী হন এবং এই ত্বত্তের উপর আগ্রহ প্রকাশ করেন।

১৫৩৩ সালের ১ নভেম্বর কার্ডিনাল নিকোলাস রোম থেকে কোপার্নিকাসের নিকট একটি চিঠি প্রদান করেন-

কয়েক বছর আগে আমি আপনার কাজ সম্পর্কে অবগত হয়েছি। সে সময় থেকেই আমি অনেক দুঃখ পেয়েছি কারণ আমি জেনেছি আপনি অন্যসব প্রাচীন জ্যোতির্বিদদের মতো নন। আপনি ভিন্ন কিছু করছেন, নতুন কিছু করছেন। আপনি বলেছেন পৃথিবী ঘুরছে সূর্যের চারিদিকে যা মহাবিশ্বের কেন্দ্র। আমি আপনার কাছ থেকে এসব শিখেছি জনাব। যদি আপনার অসুবিধা না হয় তাহলে আপনার এই আবিষ্কারগুলো জ্যোতির্বিদদের কাছে পাঠান এবং আপনার লেখাগুলো একত্র করে আমার কাছে পাঠান। এরপরই ইউরোপের শিক্ষিত লোকের কাছে কোপার্নিকাসের কাজ পৌছুতে থাকে। কোপার্নিকাসে এরপরও তার বইটি প্রকাশ করতে দেরী করেন। তার অন্যতম কারণ ছিলো তিনি তৎকালীন সমাজের অবস্থা সম্পর্কে ভীত ছিলেন। বিদ্বান, পণ্ডিত লোকেরা কোপার্নিকাসের দর্শন ও জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষন করেন এবং তিনি ধর্মীয় দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন ছিলেন।

বই

কোপার্নিকাস তখনও তার বই “ দি রিভ্লিউশন ওরিবিয়াম কোলেসটিয়াম” এর কাজ করছিলেন। তখন জর্জ জোয়াকিম রেকটাস ও গাণিতবীদ ইডিটেনবার্গ ফর্মবার্গে পৌছায়। ফিলিপ মেলাকন রেকটাসের আগমনের জন্য কয়েকজন জ্যোতির্বিদ এবং এই বিষয়ে আলোচনার ব্যবস্থা করেন। রেকটাস ছিলেন কোপার্নিকাসের একজন ছাত্র। রেকটাস কোপার্নিকাসের সাথে দুই বছর ছিলেন এবং একটি বইও লিখেন “নারাসিও প্রাইমা” যাকে কোপার্নিকাসের ত্বত্তের সূচিপত্র বলা যেতে পারে। ১৫৪২সালে রেকটাস, কোপার্নিকাসের দ্বারা একটি ত্রিকোনমিতিক বই প্রকাশ করেন (এটি পরে কোপার্নিকাসের বইয়ের ১৩ ও ১৪তম অধ্যায়ে সংযুক্ত করা হয়)।

রেকটাসের সাহায্যে ও চাপে কোপার্নিকাস তার বইটি টিডেমান গিসেকে(কুলমের বিশপ) দেন। তিনি রেটিকাসের কাছে বইটি ছাপানোর জন্য জার্মান মুদ্রাকর জন পিটারসের কাছে পাঠান। এই ছাপাঘরটি ছিলো নুরামবার্গে, জার্মানি। বইটি ছাপার কাজ শুরু হলে রেটিকাসকে নুরামবার্গ ত্যাগ করতে হয়। রেটিয়াস এই কাজ তখন আন্দ্রেস ওসেন্দ্রিয়ারের কাছে সমর্পন করে যান। ওসেন্দ্রিয়া, কোপার্নিকাসের কাজের পিছে কিছু অনুমোদনহীন এবং স্বাক্ষরবিহীন সূচনা যোগ করে দেন। তিনি বলেন যে- অনেকের অনুসিদ্ধান্ত এক হতে পারে এবং অনুসিদ্ধান্ত সবসময় সত্য হতে হবে এমন কোন কথা নেই।

কোপার্নিকাস পদ্ধতি

ফিলোলাস তার জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত পদ্ধতিতে মহাবিশ্বের কেন্দ্রে সুর্যের পরিবর্তে আগুন কল্পনা করেন এবং এর চারিদিকে পৃথিবী, চন্দ্র, গ্রহ এবং তারা ঘুরছে। হেরাক্লিডেস পনটিকাস(৩৮৭-৩১২ খৃষ্টপূর্ব) প্রস্তাব করেন পৃথিবী তার নিজের কেন্দ্রে ঘুরছে। আবিস্টারকাস সামোস হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি কিনা প্রথম হেলিওসেন্ট্রিক ত্বত্ত্ব প্রদান করেন। তবে তিনি তার কাজের সবকিছু হারিয়ে ফেলেন। তবে আর্কিমিডিসের বইয়ে (দি স্যান্ড রকনার) পড়ে হেলিও সেন্ট্রিক মডেলের নীতি উন্নতি করেন। থমাস হেড আর্কিমিডিসের বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ করেন। সেখানে বলা হয়-

তুমি এখন পৃথিবীর কেন্দ্র সম্পর্কে সচেতন, পৃথিবীর ও সুর্যের ব্যাসার্ধ সম্পর্কে জানো। এটা খুব সাধারণ সকল জ্যোতির্বিদদের জন্য কিন্তু সামোস যে বইটি নিয়ে আসেন তা এই মহাবিশ্বের জন্য অনেক কিছু। তার অনুসিদ্ধান্ত দ্বারা চন্দ্র, সুর্যের অবস্থান, পৃথিবী সুর্যের ঘূর্ণন, চন্দ্র, সুর্য ও পৃথিবীর দুরত্ব বের করা সম্ভব।

কোপার্নিকাস মূলত সামোসের অনুলিপি থেকেই নিজের চিন্তাধারার সুত্রপাত করেন। তার বইতে প্রথমে এটা উল্লেখ করেন, তবে তার শেষ সংস্করণে তিনি তা মুছে ফেলেন।

কোপার্নিকাসের পিথারোগাসের পদ্ধতি ব্যবহার করেন পৃথিবীর অবস্থা নির্ণয়ের জন্য। পিথারোগাসের পদ্ধতি এরিস্টটলের আগেই উল্লেখ করেছিলেন। কোপার্নিকাস সামোসের “দি এক্সপেন্ডিস এট ফাজেনডিস রিবাস” একটি কপি জর্জিয়াও ভালার কাছে থেকে সংগ্রহ করেন। যেখানে সামোসের হেলিওসেন্ট্রিক তত্ত্বের বর্ণনা ছিলো। কোপার্নিকাস তার বইয়ের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেন। এই নিয়ে মানুষের মন্তব্যের কোন ধরনের তোয়াক্কা করেননি। তিনি তার পর্যবেক্ষণ এবং কাজ চালিয়ে যান। কোপার্নিকাস এই হেলিওসেন্ট্রিক তত্ত্বের কিছু গাণিতিক ব্যাখ্যা দুজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী “নাসির আল-দ্বীন আল তুসি” এবং “ইবনে আল শাতিরের” জিওসেন্ট্রিক মডেল থেকে সংগ্রহ করেন। তিনি সঠিকভাবে অনেক ধ্রুবক, গ্রহের পথ, সৌরজগতের নক্ষত্রের গতির ব্যাখ্যা দেন।

মারাগা পর্যবেক্ষণে “নিজাম আল দ্বীন আল খাজিনি আল খতিব” তার “হিকমাহ আল আইন” বইয়ে হেলিওসেন্ট্রিক মডেলের বেশ কিছু অনুসিদ্ধান্ত দেন কিন্তু পরে তা পরিত্যক্ত হয়। “খতীব আল দ্বীন সিরাজী”ও এই তত্ত্ব নিয়ে মতবাদ দেন কিন্তু তাও গ্রহণ করা হয় নি। ইবনে আল শাতির একটি জিওসেন্ট্রিক মডেল প্রদান করেন যা তুসি কাপলা এবং উর্দিলিমা নামে পরিচিত। যা কোপার্নিকাস মডেলের সাথে অনেক মিলে গিয়েছিলো পরবর্তীতে। নিলাকান্ত সোমায়জি(১৪৪৪-১৫৪৪) তার আরায়াভাটিয়াবাসাতে হেলিওসেন্ট্রিক জাতীয় একটি মডেল প্রদান করেন। সেখানে সূর্যের চারিদিকে গ্রহ ঘুরছে। ১৬ শতাব্দীতে টাইকব্রাহে গ্রহের অবস্থানের মডেল প্রদান করেন। কোপার্নিকাসের সময় টলেমির মডেল ছিলো ব্যাপক জনপ্রিয়। সেখানে পৃথিবী কেন্দ্র এবং চারিদিকে সব গ্রহ ঘুরছে। সবাই তখন টলেমির মডেলকেই আদর্শ হিসাবে বিবেচনা করত।

রোষানলের মুখোমুখি

He did not dare to express his researched theories spontaneously. Because he was a church priest. His theories were completely opposed to the prevailing religious beliefs. Even after his revolutionary theories were written down, they had to be kept unpublished for thirteen long years. From 1510 to 1514, Copernicus prepared a manuscript as a summary of his new theories. In 1514, he preached them privately among his friends.

As the years passed, he developed his theory through design and mathematical calculations. In 1533, he even lectured on it before Pope Clement VII of Rome and received his support.

তার মতবাদ প্রকাশের জন্য ১৫৩৬ খ্রিষ্টাব্দে আনুষ্ঠানিক অনুরোধ পেলেন কোপার্নিকাস। তার শিষ্য রেটিকাসের প্রচেষ্টায় রচনা প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।পান্ডুলিপিটি মুদ্রণের জন্য জার্মানির নুরেমবার্গে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি পায় রেটিকাস। মার্টিন লুথার, ফিলিপ মেলান্সথন ও অপরাপর সংস্কারকদের বাঁধার কারণে রেটিকাস নুরেমবার্গ ত্যাগ করে লাইপজিগে গেলেন এবং প্রকাশনার দায়িত্ব আন্দ্রিয়াস ওসিয়ান্ডারের হাতে তুলে দিলেন। সমালোচনার ভয়ে ওসিয়ান্ডার নিজ দায়িত্বে গ্রন্থের সাথে একটা মুখবন্ধ জুড়ে দিলেন। তিনি ভাবলেন, বই প্রকাশিত হলে কোপার্নিকাসের সাথে তাকেও বিপদগ্রস্ত হতে হবে। তাই বইয়ের প্রথমে লিখলেন-

এ বইয়ের বিষয়বস্তু পুরোপুরি সত্য নয়। অনুমানের উপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে।

Through these words, he created a dubious concept of truth and falsehood so that the information presented in the book could be false if necessary. Not only that, he lifted various names from the book at will. The most notable of them was the name of Aristarchus, who was the first to say with deep conviction that the sun was stationary and the earth was moving.

Revolution

In the context of Western thought and to place modern astronomy on a scientific basis, De revolutionibus orbium coelestium (On the Revolutions of the Celestial Spheres) was published on May 24, 1543. The six-volume work was dedicated to the third pope, who said, "Let no one criticize the work unless he has sufficient knowledge of mathematics."

বিশ্বব্রহ্মান্ডের কেন্দ্রীয় অবস্থান থেকে পৃথিবীর সিংহাসনচ্যুতির মতবাদ সৃষ্টি করেছিল প্রচণ্ড আঘাত। পৃথিবীকে আর সৃষ্টির আদি বলে গণ্য করা গেল না। ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে সকল পরিবর্তন ও বিনাশের উৎস হিসেবে পৃথিবী আর পরিগণিত হতে পারল না। প্রাচীন কর্তৃত্বের পুরো ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সফল চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্য দরকার ছিল মহাবিশ্ব সম্পর্কে মানুষের দার্শনিক ধারণার পরিবর্তন। কোপার্নিকাসের তত্ত্ব এনে দিল সেই পরিবর্তন। একে যথার্থই ‘কোপার্নিসীয় বিপ্লব’ বলে অভিহিত করা যায়। মহান জার্মান কবি গ্যেটের ভাষায়-

সকল আবিষ্কার ও অভিমতের মধ্যে আর কোনোটাই মানব মনের উপর এতটা প্রভাব ফেলতে পারেনি, যতটা ফেলেছিল কোপার্নিকাসের মতবাদ।

জীবন সায়াহ্নে

তার বইটি যখন প্রকাশ হয় তখন তিনি ছিলেন পক্ষাঘাত ও মানসিক রোগে আক্রান্ত। বইটি ছাপা অবস্থায় তার কাছে এসে পৌঁছলে তখন তাঁর পড়ে দেখার মতো অবস্থা ছিল না। তিনি শুধু দু’হাতে বইটি কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করলেন। এর কয়েক ঘণ্টা পরই তাঁর মৃত্যু হয়।

তার বইয়ের মধ্যে দিয়ে তিনি যে সত্যের প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, তার উপর ভিত্তি করে গ্যালিলিও, কেপলার, নিউটন, আইনস্টাইন জ্যোতির্বিজ্ঞানের নতুন নতুন দিগন্তকে উন্মোচন করেছেন। এ গ্রন্থের মাধ্যমে দেড় হাজার বছরের টলেমির ভূকেন্দ্রিক মতবাদ ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়। কোপার্নিকাস তার গ্রন্থে বলেন, “পৃথিবী থেকে গ্রহ-নক্ষত্রের গতিপথ অনেক বেশি জটিল হওয়ার কারণ পৃথিবীর নিজের ঘূর্ণন। তাই সূর্য থেকে দেখলে পৃথিবীকে অপেক্ষাকৃত সরল ও একটি সাধারণ গ্রহ বলে মনে হবে।” তিনি আরো বলেন, “ঋতু পরিবর্তন ঘটে সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর আবর্তনের কারণে।”

তার এ মতবাদ প্রচার করার কারণে জিওর্দানো ব্রুনোকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়।

কোপার্নিকাস

কোপার্নিকাসের প্রধান কাজ হেলিওসেন্ট্রিক তত্ত্ব যা তার বই “দি রিভিউলশনিবাস ওরিবিয়াম কোলেস্টিয়াম” এ তার মৃত্যুর আগে প্রকাশ করেন ১৫৪৩ সালে। যদিও তিনি ১৫১০ সালে গাণিতিকভাবে তত্ত্বটি তৈরী করেন। কোপার্নিকাসের হেলিওসেন্ট্রিক তত্ত্বের সারাংশ নিম্নে দেয়া হল।

১.- মহাবিশ্বের কেন্দ্র বলে কিছু নেই।

২. – পৃথিবীর কেন্দ্র মহাবিশ্বের কেন্দ্র নয়।

৩. — প্রতিটি গ্রহ উপগ্রহের মধ্যবিন্দু সূর্য, তাই সূর্যই মহাবিশ্বের কেন্দ্র।

৪. – সূর্য থেকে মহাকাশের উচ্চতা পর্যন্ত পৃথিবীর দূরত্ব অনুপস্থিত(মহাবিশ্বের বাইরের সর্বোচ্চ মহাজাগতিক তল) সূর্য থেকে পৃথিবীর ব্যাসার্ধের দুরত্বের তুলনায় এতো ছোট যে পৃথিবী থেকে সূর্য পর্যন্ত দুরত্ব স্থল উচতার তুলনায় অপ্রত্যাশিত।

৫. –মহাবিশ্বের গতির কোন নতুন আবির্ভাব হয় না। পৃথিবী তার উপাদানগুলোর সাথে একটি নির্দিষ্ট গতিতে ঘুরতে থাকে।

৬. – আমরা যা দেখতে পাই তা আসলে সূর্যের গতি নয়, আমরা পৃথিবীর ও এর উপগ্রহের গতিপথ লক্ষ্য করতে পারি।

৭. – গ্রহ উপগ্রহের গতি পৃথিবী থেকেই উৎপন্ন। তাই পৃথিবীর গতি বর্ণনা স্থলে কোন বিন্দুর গণনা করার প্রয়োজন হয় না।

কোপার্নিকাসের “দি রিভ্লিউশনিবাস” বইটি ৬টি ভাগে বিভক্ত ছিলো-

১. – প্রথম পর্ব- এতে ছিলো হেলিওসেন্ট্রিক তত্ত্ব ও মহাবিশ্বের সারমর্ম

২. – দ্বিতীয় পর্ব- জ্যোতির্বিদ্যা নীতি এবং তারার তালিকা প্রকাশ করা হয়

৩. – তৃতীয় পর্ব- এটাতে বিষুবরেখা এবং সূর্যের গতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে

৪. – চতুর্থ পর্ব- এখানে চাঁদ ও উপগ্রহের বর্ণনা দেয়া হয়েছে

৫. – পঞ্চম পর্ব- কীভাবে তারার অবস্থান এবং অন্যান্য ৫টি গ্রহের অবস্থান নির্ণয় করা যায়।

৬. – ষষ্ঠ পর্ব- এখানে গ্রহের অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমাংশ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

Death

১৫৪৩ সালের ২৪ মে ৭১ বছর বয়সে তিনি মারা যান। পোল্যান্ডের বাল্টিক কোস্টের ফ্রমব্রোক ক্যাথেড্রালের মেঝের নিচে তাকে সমাহিত করা হয়। নাম-পরিচয়হীনভাবে অবহেলার সাথে তাকে সমাধিস্থ করা হয়। সে সময়ের ধর্মযাজকেরা কোপার্নিকাসের নতুন তত্ত্ব মেনে না নিলেও পরে তার গবেষণা সত্য প্রমাণিত করেছেন বিজ্ঞানীরা।

মৃত্যুর ৫০০ বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তাঁকে বীরের মর্যাদায় সমাহিত করা হয়। এভাবেই যুগে যুগে বিপ্লব সৃষ্টি করে যাওয়া মানুষেরা স্বীকৃতি পান। সে স্বীকৃতি হতে পারে তাৎক্ষণিক কিংবা কিছুটা বিলম্বে।

#

Syed Amiruzzaman

Liberation War researcher, journalist and columnist;

Special Correspondent, Weekly News;

Editor, RP News;

Member of the Central Committee, National Farmers' Association;

Member of the Editorial Board, Workers' Party of Bangladesh, Moulvibazar District;

Organizer of the great mass uprising of '90 and former central committee member, Bangladesh Chhatra Maitri.

Former Central Committee Member, Bangladesh Agricultural Workers Union.

General Secretary, National Committee for Compensation for Magurchara Gas Resources and Environmental Destruction.

Former President, Bangladesh Law Students Federation.