সৈয়দ আমিরুজ্জামান :

“এতোদিন দার্শনিকেরা কেবল বিশ্বকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাই করে গেছেন, কিন্তু আসল কাজ হল তা পরিবর্তন করা।” (The Philowophers have only interpreted the world in various ways – The point however is to change it)

-কার্ল মার্কস

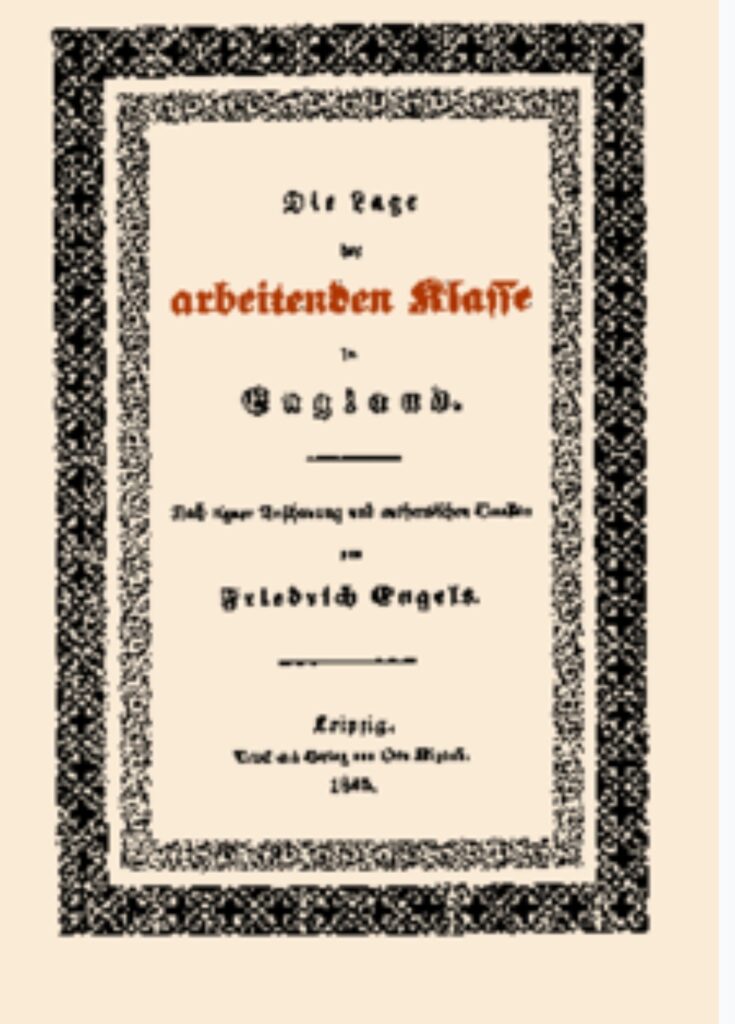

সমগ্র দুনিয়ার আধুনিক সর্বহারা শ্রেণির মহান যোদ্ধা, মহত্তম মনীষী ও শিক্ষক কমরেড ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের ‘দ্য কন্ডিশন অব ওয়ার্কিং ক্লাস ইন ইংল্যান্ড (ইংল্যান্ডে শ্রমিক শ্রেণির অবস্থা)’ শীর্ষক বিখ্যাত গ্রন্থ প্রকাশের পর এবার ১৮০ বছর পূর্ণ হয়েছে।

ইংল্যান্ডে শ্রমিক শ্রেণির অবস্থা (জার্মান: Die Lage der arbeitenden Klasse in England) ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস রচিত একটি গ্রন্থ। ১৮৪৫ সালের ২৬ মে এটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি ভিক্টোরিয়ান ইংল্যান্ডের শিল্প শ্রমিকশ্রেণীর একটি সমীক্ষা। তিনি সেখানে থাকাকালীন কারখানা শ্রমিকদের দুর্দশা সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত হন এবং রীতিমত গবেষণা করে গ্রন্থটি রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি শ্রমিকদেরকে তাদের ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তোলার চেষ্টা করেন। তিনি আরো দেখান যে, পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় পুঁজিপতি কারখানা মালিকদের দ্বারা শ্রমিকগণ আবশ্যিকভাবেই শোষিত হন। তবে এই ব্যবস্থা বেশিদিন চলতে পারে না, চলা সংগতও নয়। এই ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্বের কারণে তা ভেঙে পড়তে বাধ্য।

১৮৯৫ সালের ৫ আগস্ট (নতুন গণনারীতি অনুসারে) লন্ডনে ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের জীবনাবসান ঘটে৷ ১৮৮৩ সালে প্রয়াত তাঁর বন্ধু কার্ল মার্কসের পরে তিনিই ছিলেন সমগ্র সভ্য দুনিয়ার আধুনিক সর্বহারা শ্রেণির মহত্তম মনীষী ও শিক্ষক৷

কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস– একই চিন্তাধারার অধিকারী এই দুই ব্যক্তিত্ব যেদিন ঘটনাচক্রে পরস্পর মিলিত হয়েছিলেন, সেদিন থেকেই অভিন্ন এক লক্ষ্যে অটুট বন্ধুত্বে এঁদের আজীবন অবিচল যাত্রার সূচনা হয়েছিল৷ এবং সেজন্যই সর্বহারা শ্রেণির মুক্তি আন্দোলনে ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের অবদান সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হলে সমসাময়িক কালের শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনের বিকাশে মার্কসের শিক্ষা ও কর্মধারার তাৎপর্য সম্পর্কে আমাদের একটা পরিষ্কার ধারণা রাখতে হবে৷

মার্কস ও এঙ্গেলসই সর্বপ্রথম দেখান যে, প্রচলিত বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবেই শ্রমিক শ্রেণি ও তাদের দাবিদাওয়াগুলির জন্ম হয়েছে, এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই অনিবার্যভাবে বুর্জোয়া শ্রেণির জন্ম দেওয়ার সাথে সাথে সর্বহারা শ্রেণিরও জন্ম দেয় ও তাকে শিল্পভিত্তিতে একত্রিত করে দেয়৷ তাঁরা দেখান যে, কিছু মহৎ হৃদয় মানুষের শুভ কর্মপ্রচেষ্টা মানবসমাজকে বর্তমান শোষণ–নিপীড়নের হাত থেকে মুক্ত করতে পারে না– সংগঠিত সর্বহারা শ্রেণির শ্রেণিসংগ্রামই একমাত্র এই মুক্তি সুনিশ্চিত করতে পারে৷

মার্কস ও এঙ্গেলসই সর্বপ্রথম তাঁদের বিজ্ঞানভিত্তিক বিচারধারার মাধ্যমে দেখালেন যে, সমাজতন্ত্র স্বপ্নবিলাসীদের কোনও কাল্পনিক উদ্ভাবন নয়, আধুনিক সমাজের উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের চূড়ান্ত ও অনিবার্য ঐতিহাসিক পরিণতিই হল সমাজতন্ত্র৷

আমাদের জানা (রেকর্ডেড) মানসবসমাজের এযাবৎকালের সমগ্র ইতিহাসই হল শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস–পর্যায়ক্রমে সমাজে কিছু শ্রেণির শাসন এবং তার বিরুদ্ধে শাসিত অপর কিছু শ্রেণির সংগ্রাম ও জয়লাভের ইতিহাস৷ এই সামাজিক প্রক্রিয়া ততদিন চলতে থাকবে, যতদিন সমাজের বুক থেকে শ্রেণিসংগ্রাম ও শ্রেণিপ্রভুত্বের মূল ভিত্তি ব্যক্তিসম্পত্তি ও বিশৃঙ্খল নৈরাজ্যমূলক সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার সম্পূর্ণ অবসান না ঘটবে৷ শোষণ–নিপীড়নের এই সামাজিক ভিত্তিগুলির ধ্বংস ছাড়া সর্বহারা শ্রেণির স্বার্থ পূরিত হতে পারে না এবং সে কারণেই সংগঠিত সর্বহারা শ্রেণির সচেতন শ্রেণিসংগ্রামকে এই লক্ষ্যে পরিচালিত করতে হবে৷ এবং প্রতিটি শ্রেণিসংগ্রামই হল রাজনৈতিক সংগ্রাম৷

বিশ্বব্যাপী যে সর্বহারা শ্রেণি মুক্তির জন্য লড়ছে, তারা সকলেই মার্কস ও এঙ্গেলসের এই বিচারধারা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে তাদের লড়াইয়ের মূল আদর্শগত ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছে৷ কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে যখন এই দুই বন্ধু তৎকালীন সামাজিক আন্দোলনে অংশ নেন এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দর্শন ও তত্ত্বগত রূপরেখাটি রচনার সংগ্রামে লিপ্ত হন, তখন তাঁদের অভিমত ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় সকলের কাছেই আশ্চর্য রকমের নতুন বলে মনে হয়েছিল৷ সেদিন রাজার স্বৈরশাসন, পুলিশ ও পুরোহিতদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে বহু মানুষই লিপ্ত হয়েছিলেন৷ তাঁদের মধ্যে সাধারণ মেধার মানুষ যেমন ছিলেন, অসাধারণ প্রতিভাধর মানুষও ছিলেন৷ সৎ, ন্যায়পরায়ণ মানুষের পাশাপাশি অসৎ–মতলববাজরাও ছিল৷ কিন্তু তাঁদের কেউই, বুর্জোয়া শ্রেণি ও সর্বহারা শ্রেণির পারস্পরিক স্বার্থের মধ্যে বিরোধাত্মক দ্বন্দ্বের সত্যটি ধরতে পারেননি৷ এঁরা ভাবতেই পারতেন না যে, শ্রমিকরা একটি স্বাধীন সামাজিক শক্তি হিসাবে সমাজে কোনও ভূমিকা পালন করতে পারে৷ বরং এঁদের মধ্যে এমন অনেক কল্পনাবিলাসী ছিলেন– যাঁদের কেউ কেউ প্রতিভাধর বলেও খ্যাত– যাঁরা মনে করতেন প্রচলিত সমাজের অন্যায় বৈষম্য সম্পর্কে ক্ষমতাসীন শাসক শ্রেণিগুলিকে বুঝিয়ে তাদের হৃদয় পরিবর্তন করাই আসল কাজ, তাহলেই পৃথিবীর বুকে শান্তি ও সর্বজনীন কল্যাণ প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হবে৷ এঁরা এমন এক সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যা সংগ্রাম ছাড়াই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব৷ সেই সময় সমাজতন্ত্রী ও শ্রমিক শ্রেণির বন্ধু বলে যাঁরা নিজেদের পরিচয় দিতেন, শেষ পর্যন্ত তাঁরা প্রায় সকলেই সাধারণভাবে সর্বহারাদের সমাজের ‘ক্ষত’ বলেই মনে করলেন এবং শিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কী করে যে সর্বহারাদের বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে যাচ্ছে, তা ভেবেই তাঁরা উদ্বিগ্ন ও সন্ত্রস্ত হলেন৷ ফলে, কীভাবে শিল্পের ও সর্বহারার বিকাশ বন্ধ করা যায়, প্রায় সকলেই তার উপায় খুঁজতে লাগলেন৷ ‘ইতিহাসের চাকা’ কীভাবে থামিয়ে দেওয়া যায় এই ভাবনা তাঁদের পেয়ে বসল৷ মার্কস ও এঙ্গেলস কিন্তু এই উদ্বেগ ও আতঙ্কের আদৌ শরিক হলেন না, বরং সর্বহারা শ্রেণির নিরন্তর বিকাশের উপরই তাঁদের সকল আশা–ভরসা তাঁরা ন্যস্ত করলেন৷

শ্রমিক শ্রেণির মুক্তিসংগ্রামে মার্কস ও এঙ্গেলসের মহান অবদান ও ভূমিকাকে এক কথায় এইভাবে রাখা যায় : তাঁরা শ্রমিকদের শ্রেণি হিসাবে নিজেদের চিনতে ও নিজেদের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে রাজনৈতিকভাবে সচেতন হতে শিখিয়েছেন৷ স্বপ্ন ও কল্পনার জায়গায় তাঁরা বিজ্ঞানকে স্থাপন করেছেন৷ এ কারণেই এঙ্গেলসের নাম ও জীবনের সঙ্গে প্রতিটি শ্রমিকের পরিচিত হওয়া অবশ্যপ্রয়োজন৷ তাই এই নিবন্ধের মধ্য দিয়ে আমরা আধুনিক সর্বহারা শ্রেণির মহান দুই শিক্ষকের একজন– এঙ্গেলসের জীবন ও কর্মের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করব৷ আমাদের সকল লেখা আর প্রকাশনার মতোই এই নিবন্ধেরও উদ্দেশ্য– রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে শ্রেণি সচেতনতা জাগ্রত করা৷

এঙ্গেলসের জন্ম ১৮২০ সালে প্রুশিয়ার রাইনে প্রদেশের বারমেনে৷ তাঁর বাবা ছিলেন একজন ম্যানুফ্যাকচারার৷ ১৮৩৮ সালে, হাইস্কুলের পড়া শেষ করার আগেই এঙ্গেলসকে পারিবারিক অবস্থার চাপে ব্রেমেনে একটি সওদাগরি প্রতিষ্ঠানে কেরানির চাকরি নিতে হয়৷ কিন্তু সওদাগরি অফিসের কাজকর্ম এঙ্গেলসের কাছে বিজ্ঞান ও রাজনীতির নানা বিষয় নিয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও বাধা হতে পারেনি৷ হাইস্কুলের ছাত্রাবস্থাতেই এঙ্গেলসের মনে স্বৈরতান্ত্রিক রাজশাসন ও আমলাতন্ত্রের নিপীড়নের বিরুদ্ধে ঘৃণা জন্মেছিল৷ দর্শনগত অধ্যয়ন তাঁর রাজতন্ত্রবিরোধিতাক আরও গভীর করল৷ ওই সময় জার্মানিতে দর্শনচর্চার জগতে হেগেলের চিন্তার প্রভাব ছিল প্রবল৷ এঙ্গেলস ওই হেগেলরই অনুগামী হলেন৷ হেগেল নিজে যদিও প্রুশীয় স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একজন উৎসাহী সমর্থক ছিলেন এবং বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রূপে প্রুশীয় রাষ্ট্রেরই কর্মচারী ছিলেন, তথাপি হেগেলের শিক্ষাগুলি ছিল বৈপ্লবিক উপাদানে সমৃদ্ধ৷ মানুষের যুক্তিবাদী মননশীলতার প্রতি হেগেলের আস্থা, যুক্তি দিয়ে সমস্ত বিষয় বুঝে নেওয়ার মানুষের অধিকারের প্রতি তাঁর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা এবং হেগেলীয় দর্শনের যেটা মূল সিদ্ধান্ত, অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বজগৎ পরিবর্তন ও বিকাশের এক নিরন্তর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আবর্তিত হচ্ছে– এই সমস্ত কিছুই হেগেলের কতিপয় অনুগামীকে– যাঁরা কোনওভাবেই প্রচলিত অবস্থাকে মেনে নিতে রাজি ছিলেন না– এক নতুন ভাবনায় পৌঁছে দিল৷ হেগেলের দর্শনগত মূল সিদ্ধান্তকে ধরেই তাঁরা বললেন, সমগ্র বিশ্বজগৎ অনন্তকাল ধরে পরিবর্তিত ও বিকশিত হচ্ছে– এ সার্বজনীন নিয়মের মধ্যেই তো নিহিত আছে বর্তমানে বিরাজমান অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার, প্রচলিত সমাজের অন্যায়–অবিচার–অনাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার সার্বজনীন সত্যটি৷ এই বিশ্বের সমস্ত কিছুরই পরিবর্তন ও বিকাশ হচ্ছে, এটাই যখন সার্বজনীন নিয়ম, এক ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে বিকাশের ধারাবাহিকতায় এক সময়ে এসে অন্য এক ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে হয়– এই যখন পরিবর্তনের বিশ্বজনীন প্রক্রিয়া, তখন প্রুশিয়ার রাজা বা রাশিয়ার জারের স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা চিরকাল বহাল থাকবে কেন? গরিষ্ঠ জনসমষ্টির স্বার্থকে বিকিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে কেন মুষ্টিমেয় নগণ্য সংখ্যক মানুষ বিত্তশালী হবে অথবা জনসাধারণের উপর চিরকাল বুর্জোয়া শ্রেণির প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকবে কেন?

হেগেলের দর্শন মানুষের মননের ও তার বিভিন্ন ভাবনা–ধারণার (আইডিয়া) বিকাশের ধারা সম্পর্কেও ব্যাখ্যা ও মতামত দিয়েছে, কিন্তু তা ভাববাদী ব্যাখ্যা৷ মনন ও ভাবের বিকাশের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে, তাকেই নিয়ামক ধরে হেগেলীয় দর্শন প্রকৃতিজগৎ, মানুষ এবং মানবিক ও সামাজিক সম্পর্কগুলির বিকাশ সম্পর্কে বিচার ও সিদ্ধান্ত করেছে৷ মার্কস ও এঙ্গেলস, হেগেলীয় দর্শনের চিরন্তন বিকাশের নিরন্তর প্রক্রিয়ার ধারণাকে গ্রহণ করলেন৷ কিন্তু হেগেলের পূর্বধারণাভিত্তিক ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত (অর্থাৎ, ভাবের নিয়ামক ভূমিকাকে– অনুবাদক) বর্জন করলেন, বাস্তব জীবনের দিকে তাকিয়ে তাঁরা দেখলেন, মনন বা ভাবের বিকাশ দিয়ে প্রকৃতিজগতের বিকাশের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, বরং প্রকৃতিজগৎ তথা বাস্তবজগতের বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই একমাত্র মননের বা ভাবের বিকাশ ও গতিপ্রকৃতির ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে৷ হেগেল ও অন্যান্য হেগেলপন্থীরা ছিলেন ভাববাদী, মার্কস ও এঙ্গেলস হলেন বস্তুবাদী৷ তাঁরা বিশ্ব ও মানবসমাজকে বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেন এবং এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনাবলির পিছনে যেমন বস্তুগত কারণ কাজ করছে, ঠিক তেমনভাবেই মানবসমাজের বিকাশও বস্তুগত নানা শক্তি তথা উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের উপর নির্ভরশীল (কন্ডিশন্ড)৷ মানুষ তার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি উৎপাদন করতে গিয়ে একে অপরের সঙ্গে, অর্থাৎ মানুষ মানুষের সঙ্গে কী সম্পর্কে আবদ্ধ হবে, তা উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের উপর নির্ভরশীল৷ এবং উৎপাদন করতে গিয়ে মানুষে–মানুষে এই যে সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে, তার মধ্যেই নিহিত থাকে মানুষের সামাজিক জীবন, মানবিক আশা–আকাঙক্ষা, ভাবনা–ধারণা ও রাষ্ট্রীয় আইন–কানুন সংক্রান্ত তাবৎ বিষয়ের যাবতীয় ব্যাখ্যা৷ এখন সমাজে ব্যক্তিসম্পত্তির ভিত্তির উপর যেসব সামাজিক সম্পর্কগুলি আমরা দেখছি, তা উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে, উৎপাদিকা শক্তির একই বিকাশ আবার সমাজের গরিষ্ঠ জনসমষ্টিকে তাদের নিজ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করছে এবং সেই সম্পত্তিকে কুক্ষিগত করছে নগণ্য সংখ্যক মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে৷ উৎপাদিকা শক্তির এই বিকাশই আধুনিক সমাজব্যবস্থার মূলভিত্তি– ব্যক্তিসম্পত্তিকে অবলুপ্ত করবে, এই বিকাশই সম্পত্তি–বিলোপের সেই অবশ্যম্ভাবী লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে চাইছে– যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসাধনে সমাজতন্ত্রীরা তাদের সকল কর্মপ্রচেষ্টা নিয়োজিত করেছে৷ এখন সমাজতন্ত্রীদের সর্বপ্রথম যেটা বুঝে নিতে হবে, তা হল, কারা সেই সামাজিক শক্তি, যারা আধুনিক সমাজে তাদের বিশেষ অবস্থানের জন্যই সমাজতন্ত্র কায়েম করতে আগ্রহী৷ এরপর যা করতে হবে তা হল, এই বিশেষ সামাজিক শক্তির মধ্যে তাদের নিজ শ্রেণিস্বার্থবোধ সম্পর্কে, তাদের ইতিহাস নির্ধারিত দায়িত্ব–কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা জাগ্রত করতে হবে৷ সর্বহারা শ্রেণিই হল এই সামাজিক শক্তি৷

ইংল্যান্ডের সর্বহারা শ্রেণিকে এঙ্গেলস খোদ ম্যাঞ্চেস্টারে, ব্রিটিশ শিল্পের প্রাণকেন্দ্রে বসবাস করে খুব কাছ থেকে দেখার ও জানার সুযোগ পান৷ ম্যাঞ্চেস্টারে একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে তাঁর বাবার কিছু শেয়ার ছিল৷ সেখানেই চাকরি নিয়ে ১৮৪২ সাল থেকে এঙ্গেলস বসবাস শুরু করেন৷ ওখানে এঙ্গেলস শুধু কারখানা–ফিসের কাজ নিয়েই থাকতেন না৷ সেই সমস্ত বস্তিতে ঘুরতেন যেখানে শ্রমিকরা ঘিঞ্জি ঝুপড়িতে অত্যন্ত দুর্বিষহ দিনযাপন করত৷ তিনি নিজের চোখে শ্রমিকদের দারিদ্র ও দুর্দশা দেখেছেন৷ কিন্তু শুধু নিজের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার মধ্যেই তিনি নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি৷ ব্রিটিশ শ্রমিক শ্রেণির জীবনযাপনের যা কিছু তাঁর চোখে পড়ত, তা তিনি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন, কিন্তু সাথে সাথে এই বিষয়ে সরকারি নথিপত্র যেখানে যতটুকু দেখার সুযোগ পেতেন, তাও অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে অধ্যয়ন করতেন৷ এঙ্গেলসের এই পড়াশোনা ও পর্যবেক্ষণের ফল হিসাবেই ১৮৪৫ সালে তাঁর বিখ্যাত রচনা ‘ইংল্যান্ডে শ্রমিক শ্রেণির অবস্থা’ প্রকাশিত হয়৷ এই বইটি লেখার মধ্য দিয়ে এঙ্গেলস শ্রমিক শ্রেণির মুক্তি আন্দোলনে কী অবদান রেখেছিলেন, সে বিষয়ে আমরা আগেই বলেছি৷ এঙ্গেলসের আগেও বহু মানুষ সর্বহারা শ্রেণির দুর্দশার কথা লিখেছিলেন এবং এ–ও বলেছিলেন যে, সর্বহারাদের সাহায্য করা দরকার৷ কিন্তু এঙ্গেলসই প্রথম, যিনি বললেন সর্বহারা শ্রেণি নিছক দুর্দশাভোগী একটি শ্রেণিমাত্র নয়৷ তিনি দেখালেন, এই শোচনীয় আর্থিক অবস্থাই বাস্তবে, সর্বহারা শ্রেণিকে পরিস্থিতির মোকাবিলা করার পথে নিয়ে যাবে এবং শ্রেণি হিসাবে নিজেদের চূড়ান্ত মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে সংগ্রাম করতে তাদের বাধ্য করবে৷ এবং এই লড়াকু সর্বহারা শ্রেণি নিজেরাই নিজেদের সব থেকে বড় সহায়ক হবে৷ শ্রমিক শ্রেণির রাজনৈতিক আন্দোলনই শ্রমিকদের মধ্যে অবশ্যম্ভাবীরূপে এই উপলব্ধি ও চেতনা সঞ্চার করবে যে, তাদের মুক্তি একমাত্র সমাজতন্ত্রের মধ্যেই সম্ভব৷ অন্যদিকে, শ্রমিকদের এই উপলব্ধির ভিত্তিতে যখন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই শ্রমিক শ্রেণির রাজনৈতিক সংগ্রামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পরিণত হবে, তখন সমাজতন্ত্র একটি শক্তিশালী সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হবে৷ এটাই হল ‘ইংল্যান্ডে শ্রমিক শ্রেণির অবস্থা’ বিষয়ে এঙ্গেলসের বইটির মূল চিন্তাধারা৷ এই চিন্তাধারা আজ সমগ্র বিশ্বের চিন্তাশীল ও সংগ্রামী সর্বহারারা তাদের সংগ্রামের মূল আদর্শগত হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করেছে৷ কিন্তু যেদিন এঙ্গেলস এই বই লেখেন সেদিন এই চিন্তাধারা ছিল একেবারেই নতুন৷ অত্যন্ত আকর্ষণীয় রচনাশৈলীতে ইংল্যান্ডের শ্রমিক শ্রেণির জ্বালা–যন্ত্রণার অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও মর্মস্পর্শী বর্ণনার মধ্য দিয়ে এই বইটিতে এঙ্গেলস এই চিন্তাধারা তুলে ধরেন৷ এ বই ছিল পুঁজিবাদ ও বুর্জোয়া শ্রেণির বিরুদ্ধে মানবতার দরবারে প্রকাশ্য অভিযোগের ভয়াবহ একটি দলিল এবং এর প্রভাবও পড়ল অত্যন্ত গভীরে৷ আধুনিক বাস্তব জীবনাবস্থার সব থেকে প্রামাণ্য দলিল হিসাবে সর্বত্রই এঙ্গেলসের বইটি উদ্ধৃত হতে লাগল৷ বস্তুত, শ্রমিক শ্রেণির দুঃখ–যন্ত্রণাময় জীবনের এমন হৃদয়স্পর্শী ও বাস্তবনিষ্ঠ ছবি– ১৮৪৪ সালের আগে ও পরে আর কোনও রচনাতেই পাওয়া যায়নি৷

এঙ্গেলস ইংল্যান্ডে আসার আগে পর্যন্ত সমাজতন্ত্রী হননি৷ ম্যাঞ্চেস্টারে বসবাসের সময় তিনি ইংল্যান্ডের তৎকালীন শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত মানুষদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং ব্রিটিশ সমাজতান্ত্রিক পত্রপত্রিকায় লিখতে শুরু করেন৷ ১৮৪৪ সালে প্যারিসে ফিরবার পথে মার্কসের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটল, যদিও ইতিমধ্যেই মার্কসের সঙ্গে চিঠির আদান–প্রদান তাঁর চলছিল৷ মার্কসও ওই সময় প্যারিস থেকে ফরাসি সমাজতন্ত্রীদের প্রভাবে ও ফরাসি জীবনের সংস্পর্শে এসে একজন সমাজতন্ত্রীতে পরিণত হয়েছিলেন৷ এখানে দুই বন্ধু যৌথভাবে একটি বই লিখলেন, নাম দিলেন– ‘পবিত্র পরিবার’ অথবা ‘সমালোচনামূলক সমালোচনার সমালোচনা’ (হোলি ফ্যামিলি বা ক্রিটিক অফ ক্রিটিক্যাল ক্রিটিক)৷ এই বইটি এঙ্গেলসের ‘ইংল্যান্ডে শ্রমিক শ্রেণির অবস্থা’ শীর্ষক বইয়ের আগে প্রকাশিত হয়েছিল এবং এর বেশিরভাগ অংশই মার্কসের লেখা৷ বৈপ্লবিক বস্তুবাদী সমাজতন্ত্রের মূল ভিত্তিগুলি সম্পর্কেই এই বইয়ে আলোচনা করা হয়, যা উপরের আলোচনায় আমরা আগেই ব্যাখ্যা করেছি৷ ‘পবিত্র পরিবার’ নামটি আসলে দার্শনিক বলে খ্যাত বাওয়ার ভ্রাতৃদ্বয় ও তাদের অনুগামীদের উদ্দেশ্য করে মার্কস ও এঙ্গেলসের দেওয়া একটা মজার নাম৷ এই ভদ্রোমহোদয়রা বাস্তবের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন, দল ও রাজনীতির ঊর্ধ্বে এমন এক সমালোচনা প্রচার করছিলেন– যার মধ্যে বাস্তব কর্মপ্রচেষ্টার কোনও স্থানই ছিল না৷ এরা চারপাশের জগৎ ও জাগতিক ঘটনাবলিকে কল্পলোকের উপাদান হিসাবেই ‘খুঁটিয়ে’ বিচার করছিলেন৷ এই বাওয়ার ভদ্রমহোদয়রা সর্বহারাদের যুক্তি–বুদ্ধি বিবর্জিত একটি জনসমষ্টি মনে করে অত্যন্ত অবজ্ঞার চোখে দেখতেন৷ এই অবাস্তব ও ক্ষতিকারক চিন্তার বিরুদ্ধে মার্কস ও এঙ্গেলস তীব্র প্রতিবাদ জানালেন৷ শাসক শ্রেণি ও রাষ্ট্রের দ্বারা অত্যাচারিত পদদলিত শ্রমিকদের এই সমাজেরই মানুষ হিসাবে দেখিযে তাঁরা বললেন, ভাববিলাস নয় এক উন্নততর সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম চাই৷ সাথে সাথে তাঁরা এও অবশ্যই বললেন যে, সর্বহারা শ্রেণিই এই সংগ্রাম গড়ে তুলতে চায় এবং তা গড়ে তোলার ক্ষমতাও তারা রাখে৷ এঙ্গেলস কিন্তু ‘হোলি ফ্যামিলি’ প্রকাশ হওয়ার আগেই মার্কস ও রুগে সম্পাদিত ‘জার্মান–ফরাসি বর্ষ পত্রিকায়’ তাঁর ‘ক্রিটিক্যাল এসেস অন পলিটিক্যাল ইকনমি’ নামে একটি লেখা প্রকাশ করেন৷ ওই নিবন্ধে এঙ্গেলস সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমসাময়িক নানা অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি বিচার–বিশ্লেষণ করেন এবং ওই সব ঘটনাকে ব্যক্তিসম্পত্তি ভিত্তিক প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফলাফল রূপেই দেখান৷ এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, পলিটিক্যাল ইকনমি (রাজনীতি ও অর্থনীতির পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সংযোগের আলোচনাত্মক বিজ্ঞান– অনুবাদক) বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য মার্কস যে সিদ্ধান্ত নেন, সেখানে এঙ্গেলসের সঙ্গে মার্কসের যোগাযোগের একটা ভূমিকা ছিল৷ পরবর্তী সময়ে পলিটিক্যাল ইকনমি বিষয়ে মার্কসের অবদান এই বিজ্ঞানে যথার্থই বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিল৷

১৮৪৫ থেকে ১৮৪৭ সাল পর্যন্ত এঙ্গেলস ব্রুসেলস ও প্যারিস শহরে বাস করেন৷ এই সময় বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণার সাথে সাথে ব্রুসেলস ও প্যারিসের জার্মান শ্রমিকদের মধ্যে সাংগঠনিক কাজকর্মও তিনি চালাতে থাকেন৷ এখানেই মার্কস ও এঙ্গেলস জার্মান কমিউনিস্ট লিগের গুপ্ত সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন৷ এই গুপ্ত লিগ তাঁদের বলে যে, সমাজতন্ত্রের মূলনীতি ও আদর্শ বিষয়ে তাঁদের চিন্তাধারা তাঁরা লিখিতভাবে পেশ করুন৷ এরই ফলশ্রুতিতে রচিত হয় মার্কস ও এঙ্গেলসের সুবিখ্যাত বই ‘কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার’, যা ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত হয়৷ এই ছোট্ট বইটি বিশাল রচনা সম্ভারের সমতুল্য৷ এই বইয়ের অমূল্য সত্য আজও গোটা সভ্য দুনিয়ার সংগঠিত ও সংগ্রামী সর্বহারা শ্রেণিকে প্রেরণা দেয়, পথ দেখায়৷

১৮৪৮ সালে প্রথমে ফ্রান্সে যে বিপ্লবী আন্দোলনের জোয়ার দেখা দেয়, এবং পরে যা পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়ে, তা দেখে মার্কস ও এঙ্গেলস নিজেদের দেশে ফিরে যান৷ এখানে, অর্থাৎ, রাইনিশে প্রুশিয়ায় বাস করে, তাঁরা কোলন থেকে প্রকাশিত গণতান্ত্রিক পত্রিকা ‘নিউ রাইনিশে জাইটুং’–এর দায়িত্বভার নেন৷ রাইনিশে প্রুশিয়ার জনগণের সকল বিপ্লবী–গণতান্ত্রিক আশা–আকাঙ্খার সঙ্গে এই দুই বন্ধুর সমস্ত মন–প্রাণ একাত্ম হয়ে গিয়েছিল৷ জনগণের স্বাধীনতা ও স্বার্থের পক্ষে দাঁড়িয়ে এই দুই বন্ধু প্রতিক্রিয়ার আক্রমণের বিরুদ্ধে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে লড়াই করেছিলেন৷ কিন্তু আমরা জানি, শেষপর্যন্ত প্রতিক্রিয়াই জয়ী হয়৷ নিউ রাইনিশে জাইটুং–এর কণ্ঠরোধ করা হয়৷ মার্কস নির্বাসিত অবস্থায় তাঁর প্রুশীয় নাগরিকত্ব হারান এবং তাঁকে প্রুশিয়া থেকে বহিষ্কার করা হয়৷ এঙ্গেলস জনতার সশস্ত্র অভ্যুত্থানে অংশ নেন এবং তিনটি যুদ্ধে স্বাধীনতার পক্ষে লড়াই করেন৷ বিদ্রোহীদের পরাজয়ের পর তিনি গোপনে সুইজারল্যান্ড হয়ে লন্ডনে চলে যান৷

মার্কস ওই সময় লন্ডনেই বসবাস শুরু করেন৷ এঙ্গেলস অতি শীঘ্রই ম্যাঞ্চেস্টারের সেই প্রতিষ্ঠানে, যেখানে ৪০–এর দশকে তিনি কাজ করেছিলেন, আবার চাকরি নেন, পরে ওই প্রতিষ্ঠানেরই শেয়ারহোল্ডার হন৷ ১৮৭০ সাল পর্যন্ত তিনি ম্যাঞ্চেস্টারেই ছিলেন৷ এই সময় মার্কস থাকতেন লন্ডনে৷ কিন্তু বাইরের এই ব্যবধান দুই বন্ধুর মধ্যে আন্তরিক ও প্রাণবন্ত ভাববিনিময়ে কোনও বাধা হতে পারেনি৷ প্রায় প্রতিদিনই তাঁরা একে অপরকে চিঠি লিখতেন৷ এই সমস্ত চিঠিপত্রে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পরস্পরের বিশ্লেষণ, গবেষণা, সত্যোপলব্ধি ও আনুষঙ্গিক মতামতের আদানপ্রদান চলত৷ এইভাবেই দুই বন্ধু বৈজ্ঞানিক সমজতন্ত্রের দর্শন ও তত্ত্বগত বুনিয়াদ রচনায় এক নিরলস যৌথ সংগ্রাম চালিয়ে যান৷ ১৮৭০ সালে এঙ্গেলস লন্ডনে চলে যান– শুরু হয় দুই বন্ধুর সম্মিলিত জ্ঞানসাধনার এক সংকল্পদৃঢ়, কষ্টসাধ্য ও অধ্যবসায়ী জীবন৷ ১৮৮৩ সালে মার্কসের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই যৌথ রাজনৈতিক জীবনে কোনও ছেদ ঘটেনি৷ মার্কসের দিক থেকে বিচার করলে এই যৌথ সংগ্রামের ফসল হল ক্যাপিটাল, যা পলিটিক্যাল ইকনমিতে আমাদের যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান রূপে ভাস্বর হয়ে আছে৷ আর, এঙ্গেলসের দিক থেকে ওই সময়কার তাঁর ছোট–বড় বহু গুরুত্বপূর্ণ রচনা ছিল ওই যৌথ সংগ্রামের ফসল৷ মার্কস পুঁজিবাদী অর্থনীতির নানা জটিল দিকগুলি বিশ্লেষণ করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন৷ আর, এঙ্গেলস ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা ও মার্কসের অর্থনৈতিক তত্ত্বের আলোকে বিজ্ঞানের নানা জটিল প্রশ্ন, অতীত ও বর্তমানের নানা বিচিত্র ঐতিহাসিক ঘটনাবলি নিয়ে সহজ সাবলীল ভাষায় নানা রচনা লিখলেন– যার অধিকাংশই ছিল মতবাদিক সংঘর্ষমূলক৷ এঙ্গেলসের রচনাবলির মধ্যে অন্যতম হল ডুরিং–এর বিরুদ্ধে মতবাদিক বিতর্কমূলক আলোচনা (যেখানে তিনি দর্শন, প্রকৃতিবিজ্ঞানের ও সমাজবিজ্ঞানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নানা বিষয়ে বিশ্লেষণ করেন), ‘পরিবার, ব্যক্তিসম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি’, ‘লুডউইগ ফুয়েরবাখ’ রাশিয়ার সরকারের বিদেশনীতি সম্পর্কে একটি নিবন্ধ, আবাসন সমস্যার ওপর অসাধারণ কিছু প্রবন্ধ এবং সর্বশেষে বলব, রাশিয়ার অর্থনৈতিক বিকাশের ওপর এঙ্গেলসের সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত মূল্যবান দুটি প্রবন্ধের কথা৷ মার্কস পুঁজি সংক্রান্ত তাঁর সুবিশাল রচনায় শেষ আঁচড়টি দিয়ে যেতে পারেননি, আগেই তাঁর মৃত্যু হয়৷ অবশ্য ক্যাপিটাল–এর খসড়া মার্কস সম্পূর্ণ করে গিয়েছিলেন৷ ওই খসড়াকে প্রকাশের যোগ্য করে তোলা ও তা প্রকাশ করার কঠিন কাজ, বন্ধুর মৃত্যুর পর এঙ্গেলসই কাঁধে তুলে নেন এবং ক্যাপিটালের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করেন৷ দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করেন ১৮৮৫ সালে এবং তৃতীয় খণ্ড ১৮৯৪ সালে৷ চতুর্থ খণ্ড প্রকাশে তাঁর মৃত্যু বাধা হয়ে দাঁড়ায়৷ দুটি খণ্ড সম্পাদনা ও প্রকাশ করতেই এঙ্গেলসকে অসাধারণ পরিশ্রম করতে হয়৷ অস্ট্রিয়ার সমাজতন্ত্রী (সোস্যাল ডেমোক্রাট) আডলার ঠিকই বলেছেন যে, ক্যাপিটালের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করে এঙ্গেলস অনন্য প্রতিভাধর বন্ধুর প্রতি মর্যাদার এক বিশাল স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করেছেন এবং ওই স্মৃতিস্তম্ভে নিজের অজ্ঞাতেই নিজের নামটিও তিনি অম্লান অক্ষরে খোদিত করে গিয়েছেন৷ বাস্তবিক ক্যাপিটালের এই দুই খণ্ডের রচয়িতা হলেন দু’জন– মার্কস ও এঙ্গেলস৷ পুরাকাহিনীতে বন্ধুত্বের বহু হৃদয়স্পর্শী বর্ণনা পাওয়া যায়৷ ইউরোপের সর্বহারা শ্রেণি বলতে পারে– মুক্তিসংগ্রামে যে বিজ্ঞান তাদের হাতিয়ার, তা সৃষ্টি করেছিলেন এমন দুজন জ্ঞানী ও মহান যোদ্ধা– যাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক পুরাণ কাহিনীর সর্বাপেক্ষা সুন্দরতম বন্ধুত্বের নিদর্শনকে ছাপিয়ে গেছে৷ এঙ্গেলস সবসময়ই নিজেকে মার্কসের পরে স্থাপন করেছেন৷ সামগ্রিক বিচারে তিনি নিঃসন্দেহে ঠিকই করেছেন৷ পুরানো এক বন্ধুকে চিঠিতে এঙ্গেলস লিখেছিলেন– ‘‘মার্কসের জীবিতকালে আমি সর্বদাই তাঁর পাশে থেকে সহায়কের ভূমিকাই পালন করেছি৷’’ জীবিত মার্কসের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও প্রয়াত মার্কসের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ছিল অপরিমেয়৷ এই ইস্পাতদৃঢ় সংগ্রামী ও প্রজ্ঞাদীপ্ত চিন্তানায়কের হৃদয়ের আধারে ছিল গভীর মমতা ও ভালবাসা৷

১৮৪৮–৪৯ সালের আন্দোলনের পর নির্বাসিত অবস্থায় মার্কস ও এঙ্গেলস বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজেই কেবল নিজেদের আবদ্ধ রাখেননি৷ ১৮৬৪ সালে মার্কস ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিং মেনস অ্যাসোসিয়েশন গঠন করেন এবং এক দশক ধরে এই সংগঠনের নেতৃত্ব দেন৷ মার্কসের চিন্তাধারায় বিশ্বের সর্বহারাদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ওই আন্তর্জাতিক উদ্যোগ নেয়৷ বস্তুত শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলন গড়ে তোলার ইতিহাসে এই আন্তর্জাতিকের ভূমিকা ও তাৎপর্য ছিল অপরিসীম৷ সত্তরের দশকে এই আন্তর্জাতিক বন্ধ হয়ে যায়৷ কিন্তু এর ফলে শ্রমিক শ্রেণিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রশ্নে মার্কস ও এঙ্গেলসের ভূমিকা শেষ তো হলই না, বরং বলা যায়, বিশ্ব সর্বহারার পথপ্রদর্শক রূপে তাঁদের ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই বৃদ্ধি পেল৷ কারণ সর্বহারা শ্রেণির আন্দোলন তখন দেশে দেশে অপ্রতিরোধ্য গতিতে গড়ে উঠেছিল৷ মার্কসের মৃত্যুর পর একা এঙ্গেলসই ইউরোপের সর্বহারা শ্রেণির নেতা ও শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করলেন৷ তাঁর শিক্ষা ও নির্দেশকে পাথেয় করেই সমগ্র দুনিয়ার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা ও কর্মীরা এগিয়ে চললেন৷ জার্মানিতে তখন সরকারি উৎপীড়ন সত্ত্বেও, সমাজতন্ত্রীদের শক্তি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল৷ আবার স্পেন, রুমানিয়া ও রাশিয়ার মতো পিছিয়ে পড়া দেশগুলোতেও তখন সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা ছড়িয়েছে, ধাপে ধাপে আন্দোলনের সূচনাও ঘটেছে৷ এই সমস্ত দেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতারা তখন পথনির্দেশের জন্য এঙ্গেলসের কাছেই গেলেন৷ পরিণত বয়সে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের ঐশ্বর্যে মহিমান্বিত এঙ্গেলস তখন দুনিয়ার সকল সমাজতন্ত্রীদের কাছেই এক প্রবল আকর্ষণ৷

মার্কস ও এঙ্গেলস দুজনেই রুশ ভাষা জানতেন ও রুশ বই–পত্র পড়তেন৷ এই দেশ সম্পর্কে তাঁদের দুজনেরই আন্তরিক আগ্রহ ছিল৷ রুশ দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি তাঁরা অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে লক্ষ করতেন এবং রুশ বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন৷ রাজতন্ত্রের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের জন্য লড়াইয়ের পথ ধরেই এই দুই মনীষী সমাজতন্ত্রী হয়েছিলেন৷ রাজনৈতিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও প্রতিবাদের গণতান্ত্রিক বোধ তাঁদের মধ্যে অত্যন্ত তীব্র ছিল৷ একদিকে এই প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক অনুভূতি, অন্যদিকে রাজনৈতিক নিপীড়ন ও অর্থনৈতিক শোষণের পারস্পরিক অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বিষয়ে সুগভীর তত্ত্বগত উপলব্ধি ও তার সঙ্গে জীবনের অমূল্য অভিজ্ঞতার সমন্বয় মার্কস ও এঙ্গেলস উভয়কেই অনন্যসাধারণ রাজনৈতিক সংবেদনশীলতার অধিকারী করেছিল৷ এ কারণেই প্রবল শক্তিধর জারের বিরুদ্ধে রুশ বিপ্লবীদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম এই দুই পরীক্ষিত বিপ্লবীর মহান হৃদয়ে গভীর আশা ও সহানুভূতির সৃষ্টি করেছিল৷ অন্যদিকে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের আশু যে কাজটি রুশ বিপ্লবীদের সামনে রয়েছে, কিছু আর্থিক সুযোগ–সুবিধা আদায় করার মিথ্যা মোহে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের সেই সংগ্রামকে অবহেলা করার যে প্রবণতা, তাকে তাঁরা স্বভাবতই সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন এবং এই প্রবণতাকে তাঁরা সমাজবিপ্লবের মহান উদ্দেশ্যের প্রতি সরাসরি বিশ্বাসঘাতকতা বলে চিহ্ণিত করেছিলেন৷ মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের সমগ্র জীবন ধরে বারবার আমাদের শিখিয়েছেন যে, ‘‘শ্রমিকদের মুক্তি শ্রমিক শ্রেণিকেই সংগ্রাম করে অর্জন করতে হবে– অপরে তাদের মুক্তি এনে দেবে না৷’’ কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক শোষণের জোয়াল থেকে মুক্তি অর্জনের জন্য সংগ্রাম করার প্রয়োজনেই সর্বহারা শ্রেণিকে কিছু রাজনৈতিক অধিকার জয় করে নিতে হবে৷ আমাদের আরও জানা দরকার যে, রুশ দেশের মাটিতে রাজনৈতিক বিপ্লব পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির শ্রমিক আন্দোলনে কী তাৎপর্যময় প্রভাব ফেলবে–মার্কস ও এঙ্গেলস তাও অত্যন্ত পরিষ্কার উপলব্ধি করেছিলেন৷ স্বৈরতান্ত্রিক রাশিয়া হল সাধারণভাবে সমগ্র ইউরোপের প্রতিক্রিয়ার দুর্গ৷ ১৮০৭ সালের যুদ্ধের ফলে জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যে দীর্ঘ বিরোধের সৃষ্টি হওয়ায় আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রাশিয়া অত্যন্ত সুবিধাজনক অবস্থা পেয়ে যায়– যা প্রতিক্রিয়ার শিবিরে স্বৈরতান্ত্রিক রাশিয়ার গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে৷ ফলে ইউরোপে প্রতিক্রিয়ার শৃঙ্খল ভাঙতে হলে চাই মুক্ত রাশিয়া৷ এই মুক্ত রাশিয়া – যে কোনও কারণেই পোলিশ, ফিনিশ, জার্মান, আর্মেনিয়ান বা অন্য কোনও ক্ষুদ্র জাতির ওপর নিপীড়ন চালাবে না– এই ধরনের পীড়ন চালানোর অথবা জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যে সর্বদা বিরোধ বাধিয়ে রাখার কোনও প্রয়োজনই যে রাশিয়ার হবে না, একমাত্র সেই রাশিয়াই আধুনিক ইউরোপকে যুদ্ধের দুঃসহ বোঝা থেকে মুক্ত করে এই শ্বাসরুদ্ধ পরিবেশ দূর করতে পারে৷ একমাত্র মুক্ত রাশিয়াই পারে ইউরোপের সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মদমত্ততাকে খর্ব করে ইউরোপীয় সর্বহারা শ্রেণির আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে৷ সমগ্র পশ্চিমে শ্রমিক আন্দোলনের এই অগ্রগতির স্বার্থেই এঙ্গেলস রাশিয়ায় জার শাসনের অবসান ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা এত আন্তরিকভাবে কামনা করেছেন৷ তাঁর মৃত্যুতে রুশ বিপ্লবীরা তাঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুকে হারাল৷

আজ থেকে ১৮০ বছর আগে ১৮৪৫ সালের ২৬ মে প্রকাশিত ‘দ্য কন্ডিশন অব ওয়ার্কিং ক্লাস ইন ইংল্যান্ড (ইংল্যান্ডে শ্রমিক শ্রেণির অবস্থা)’ শীর্ষক গ্রন্থের রচয়িতা সর্বহারা শ্রেণির মহান যোদ্ধা ও শিক্ষক ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসকে আমরা সর্বদা আমাদের হৃদয়ের গভীরতম শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় স্মরণ করছি।

#

Syed Amiruzzaman

Liberation War researcher, journalist and columnist;

Special Correspondent, Weekly News;

Editor, RP News;

Member of the Central Committee, National Farmers' Association;

Member of the Editorial Board, Workers' Party of Bangladesh, Moulvibazar District;

Organizer of the great mass uprising of '90 and former central committee member, Bangladesh Chhatra Maitri.

Former Central Committee Member, Bangladesh Agricultural Workers Union.

General Secretary, National Committee for Compensation for Magurchara Gas Resources and Environmental Destruction.

Former President, Bangladesh Law Students Federation.