Syed Amiruzzaman

“এলাকায় এলাকায় মজবুত রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। যদি রাজনৈতিক সংগঠনকে শিক্ষিত করার ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে এটা একটা কথার কথা থেকে যাবে। সংবাদপত্র ছাড়া এ শিক্ষার ব্যবস্থা কে করবে।”

– ভি আই লেনিন

ভারতবর্ষের বাংলা অঞ্চলে প্রথম কবে সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল, তা নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। তবে এ অঞ্চলে সাংবাদিকতা কর্মের অস্তিত্ব খুবই প্রাচীন। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, সেই মৌর্য যুগে রাজদরবারে এক ধরনের রাজকর্মচারী ছিল, যারা রাজ্যের নানা জায়গা থেকে খবরাদি সংগ্রহ করত। এদের বলা হতো প্রতিবেদক। তাদের কাজটি ছিল আজকের যুগের রিপোর্টারদের মতো। সেটি ছিল আসলে সাংবাদিকতা। এক কথায় আমরা বলতে পারি, খ্রিষ্টের জন্মের আগেও এ অঞ্চলে সাংবাদিকতা কাজের প্রচলন ছিল। তবে বাংলা অঞ্চলে সত্যিকার অর্থে সাংবাদিকতা তথা সংবাদপত্রের প্রচলন ঘটেছে ব্রিটিশ আমলে।

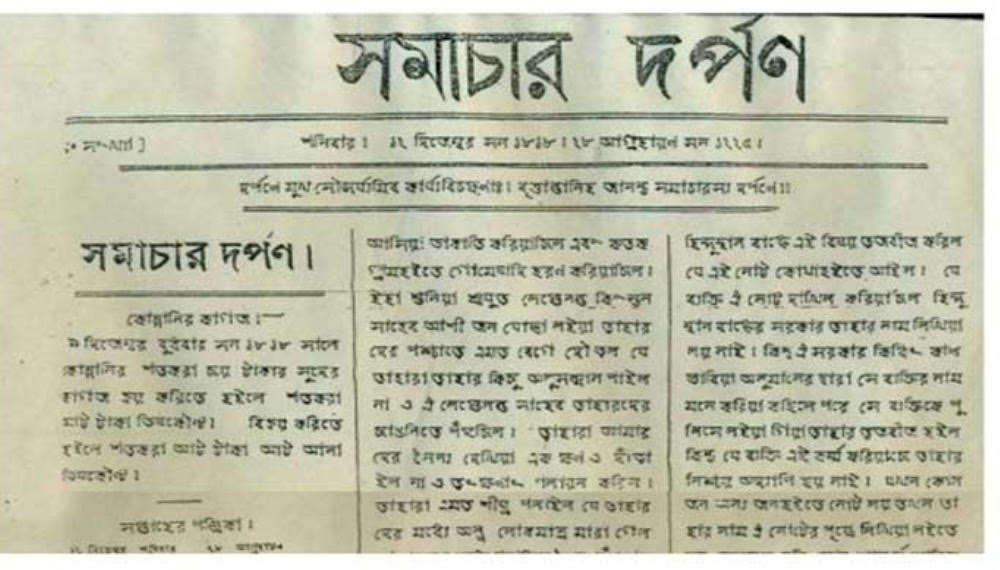

প্রথম বাংলা পত্রিকা প্রকাশের পর এবার ২০৭ বছর পূর্ণ হয়েছে। যদিও এই প্রশ্ন তর্কাতীত নয়, তবু সমাচার দর্পণকে প্রথম বাংলা পত্রিকা হিসেবে ধরা হয়। অনেক চড়াই-উতরাই পাড়ি দিয়ে সংবাদপত্র এখন শিল্পের মর্যাদা লাভ করেছে।

২০৭ বছর আগে ১৮১৮ সালের ২৩ মে এটি বের হয় শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে। জশুয়া মার্শম্যান এবং উইলিয়াম ওয়ার্ড ছিলেন সাপ্তাহিকটির উদ্যোক্তা; আর জন ক্লার্ক মার্শম্যান ছিলেন সম্পাদক। এর দাম ছিল চার আনা। ১৮৩৬ সালে পত্রিকার সার্কুলেশন ছিল ৪০০, যা ওই সময়ে সর্বোচ্চ। ১৮৪১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়।

সমাচার দর্পণ প্রকাশের চার দশক আগেই ভারতবর্ষে আধুনিক সংবাদপত্রের সূচনা ঘটে। ১৭৮০ সালে বেঙ্গল গেজেট বা ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভার্টাইজার নামে দুই পাতার ইংরেজি সাপ্তাহিক বের করেন জেমস অগাস্টাস হিকি। তিনি এ জন্য দুই বছর আগেই কলকাতায় ছাপাখানা বসান। ১৮১৮ সাল পর্যন্ত কলকাতা থেকে প্রকাশিত সব পত্রিকা ছিল ইংরেজি এবং ইউরোপীয়দের দ্বারা সম্পাদিত বা পরিচালিত।

১৮১৮ সালের এপ্রিলে দিগদর্শন নামে বাংলা মাসিকপত্র বের করে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন। এটি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সাময়িকী। সম্পাদক জন ক্লার্ক মার্শম্যান। পত্রিকার ২৬টি বাংলা সংস্করণ এবং ১৬টি ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইংরেজি সংস্করণের নামপত্রে লেখা হতো ‘ম্যাগাজিন ফর ইন্ডিয়ান ইয়ুথ’। সাময়িকীতে নিবন্ধের পাশাপাশি কিছু গল্পও ছাপা হতে থাকে। ১৮২১ সালের পরে এটি বন্ধ হয়ে যায়।

বাঙালি নিয়ন্ত্রিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র বাঙ্গাল গেজেট (১৮১৮)। এর কোনো কপি পাওয়া যায়নি। ফলে এর সঠিক প্রকাশ-তারিখ জানা যায় না। বাঙ্গাল গেজেট–এর প্রকাশক ছিলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য, আর সম্পাদক ছিলেন হরচন্দ্র রায়। পত্রিকাটি চলেছিল বছরখানেক।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সাপ্তাহিক সংবাদ প্রভাকর (১৮৩১) প্রথম সাহিত্যপত্রিকা। তিনি সংবাদ রত্নাবলী (১৮৩২), পাষণ্ড পীড়ন (১৮৪৬) ও সংবাদ সাধুরঞ্জন (১৮৪৭) নামে আরও তিনটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯৩১ সালে মুসলমান সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা সমাচার সভারাজেন্দ্র বের হয়। সাপ্তাহিকটির সম্পাদক ছিলেন শেখ আলিমুল্লাহ।

অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পদনায় ১৮৪২ সালে প্রকাশিত হয় ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৯০ বছর ধরে এটি প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৪৬ সালে মৌলভী ফরিদুদ্দীন খাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত জগদুদ্দীপক ভাস্কর নামের সাপ্তাহিকটি ছিল পঞ্চভাষিক। প্রথম সচিত্র পত্রিকা বিবিধার্থ সংগ্রহ (মাসিক) প্রকাশিত হয় ১৮৫১ সালে, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায়। নারীদের জন্য প্রথম সাময়িকী মাসিক পত্রিকা (১৮৫৪) বের করেন প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাধ শিকদার।

পূর্ববাংলার প্রথম পত্রিকা রংপুর বার্তাবহ (১৮৪৭)। সাপ্তাহিকটির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কুন্ডির জমিদার কালীচরণ রায়চৌধুরী আর সম্পাদক গুরুচরণ রায়। পত্রিকা প্রকাশের জন্য রংপুরে স্থাপিত মুদ্রণযন্ত্রটিই এ অঞ্চলের সবচেয়ে প্রাচীন। ঢাকার প্রথম ইংরেজি সাপ্তাহিক ঢাকা নিউজ আলেকজান্ডার ফর্বেসের সম্পাদনায় বের হয় ১৮৫৬ সালে। ১৮৫৮ সালের ১৫ নভেম্বর কলকাতা থেকে প্রকাশিত সোমপ্রকাশ থেকে সমাজ-রাজনীতি ছাপা হতে থাকে।

ঢাকার প্রথম বাংলা সংবাদপত্র ঢাকা প্রকাশ (১৮৬১) বের হয় বাবুবাজারের ‘বাঙ্গালা যন্ত্র’ থেকে, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায়। এটি চলে ১০০ বছর। আগের বছর কৃষ্ণচন্দ্রের সম্পাদনায় বের হয় কাব্যবিষয়ক সাময়িকী কবিতাকুসুমাবলী। এটি পূর্ববাংলার প্রথম সাময়িকপত্র। কুষ্টিয়ার কাঙাল হরিনাথ ১৮৬৩ সালে মাসিক গ্রামবার্তা প্রকাশিকা বের করেন। এ ছাড়া পূর্ববাংলায় নিয়মিত প্রকাশিত সংবাদপত্রের মধ্যে ছিল ই. সি. কেম্পের বেঙ্গল টাইমস (১৮৭১) ও কালীপ্রসন্ন ঘোষের বান্ধব (১৮৭৪)।

উমেশচন্দ্র দত্তের নারী-সাময়িকী বামাবোধিনী (১৮৬৩) একটানা ছয় দশক প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বঙ্গদর্শন (১৮৭২) এই সময়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা। ১৮৭৭ সালে ঠাকুর-পরিবারের উদ্যোগে বের হয় মাসিক ভারতী। অর্ধশতাব্দী ধরে চলা এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী প্রমুখ। এই পরিবারের সম্পাদনায় প্রকাশিত আরও দুটি পত্রিকা বালক (১৮৮৫) ও সাধনা (১৮৯১)। বিহারীলাল চক্রবর্তীর সম্পাদনায় পূর্ণিমা (১৮৮৭), অবোধবন্ধু (১৮৬৮) সহ তিনটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৮৯১ সালে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় বের হয় সাপ্তাহিক হিতবাদী।

১৮৯৪ থেকে ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে’র মুখপত্র হিসেবে প্রতিমাসে প্রকাশিত হতে থাকে সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা। এই গবেষণা-পত্রিকাতেই চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ছাপা হয়। মীর মশাররফ হোসেনের মাসিকপত্র আজীজন নেহার (১৮৭৪) ও পাক্ষিকপত্র হিতকরী (১৮৯০), শেখ আবদুর রহিমের সুধাকরসহ উনিশ শতকের শেষভাগে ছিল আরও কিছু পত্রিকা।

১৯০৩ সালে প্রকাশিত হয় সৈয়দ এমদাদ আলীর সম্পাদনায় মাসিক সাহিত্যপত্র নবনূর। একই বছর কলকাতা থেকে বের হয় মোহাম্মদ আকরম খাঁর মাসিক মোহাম্মদী। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সম্পাদনায় ছোটদের মাসিক পত্রিকা সন্দেশ বের হয় ১৯১৩ সালে। পরের বছর প্রকাশিত প্রমথ চৌধুরীর মাসিক সবুজপত্রকে বলা হয় চলিতরীতির প্রথম পত্রিকা। ১৯১৮ সালে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন বের করেন মাসিক সওগাত। একই সালে বের হয় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও মোহাম্মদ মোজাম্মেল হকের সম্পাদনায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা। ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম থেকে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও আবদুর রশীদ সিদ্দিকীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক সাধনা। মোজাম্মেল হক ১৯২০ সালে প্রকাশ করেন মোসলেম ভারত।

কাজী নজরুল ইসলামের পত্রিকার মধ্যে রয়েছে নবযুগ, লাঙল ও ধূমকেতু। কমরেড মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে সম্পাদনা করেন নবযুগ (১৯২০)। ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দের ১১ আগস্ট প্রকাশ করেন অর্ধসাপ্তাহিক ধূমকেতু। সাপ্তাহিক লাঙল (১৯২৫) প্রকাশিত হয় ‘শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায়ের মুখপত্র’ হিসেবে। এর প্রধান পরিচালক ছিলেন নজরুল নিজে; সম্পাদক মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়। লাঙল পরে কমরেড মুজফ্ফর আহমদের গণবাণী (১৯২৬)-এর সঙ্গে যুক্ত হয়। বাংলা সাহিত্যের বাঁক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে কল্লোল (১৯২৩)। সম্পাদক ছিলেন দীনেশচন্দ্র দাস। এর পরের বছর প্রকাশিত সাপ্তাহিক শনিবারের চিঠির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন যোগানন্দ দাস। ১৯২৮ থেকে দায়িত্বে আসেন সজনীকান্ত দাস। সমকালীন আরেকটি পত্রিকা মাসিক কালিকলম (১৯২৬)। সম্পাদনা করেছেন মুরলীধর বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্র। বুদ্ধদেব বসু ও অজিতকুমার দত্তের প্রগতি (১৯২৬), সঞ্জয় ভট্টাচার্যের পূর্বাশা (১৯৩২) এবং বুদ্ধদেব বসুর কবিতা (১৯৩৫) কলকাতাকেন্দ্রিক এ সময়কার গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা।

১৯২৬ সালের ১৭ জানুয়ারি আবুল হুসেনের নেতৃত্বে ঢাকায় ‘মুসলিম সাহিত্য সমাজ’ প্রতিষ্ঠিত হয়। শিখা (১৯২৭) ছিল এই সংগঠনের বার্ষিক মুখপত্র।

১৯৪৭-এর দেশভাগের পর পূর্ববাংলার প্রথম দৈনিক পয়গাম। সম্পাদক ছিলেন ফয়েজ আহমেদ চৌধুরী। একই সময়ে প্রকাশনা শুরু হয় জিন্দেগী নামের অর্ধসাপ্তাহিকের। মওলানা আকরম খাঁর দৈনিক আজাদ তখন কলকাতা থেকে ঢাকায় চলে আসে।

ইত্তেফাক ১৯৪৯ থেকে সাপ্তাহিক হিসেবে ও ১৯৫৩ সাল থেকে দৈনিক হিসেবে এবং দৈনিক সংবাদ ১৯৫১ থেকে ছাপা হতে থাকে। এই দুটি পত্রিকা দীর্ঘসময় ধরে বাংলাদেশের সংবাদপত্র জগতে শীর্ষস্থানে ছিল।

সংবাদপত্রের ইতিহাস

১৫৬৬ সালে ভেনিসে হাতে লেখা সংবাদ প্রচার করা হতো। চারটি কাগজ একসঙ্গে গোল করে পেঁচিয়ে পাঠকের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হতো সপ্তায় সপ্তায়। ইতালি ও ইউরোপের যুদ্ধ ও রাজনীতির খবর থাকত এসব কাগজে।

১৬০৯ সালে প্রথম ছাপা সংবাদপত্র বের হয় জার্মানি থেকে, জোহান ক্যারোলুসের উদ্যোগে। জার্মান ভাষায় প্রকাশিত রিলেশন নামের এই পত্রিকাটি ছিল সাপ্তাহিক।

ইংরেজি ভাষার প্রথম সংবাদপত্র বের হয় আমস্টার্ডাম থেকে, ১৬২০ সালে। ফ্রান্সের প্রথম পত্রিকা বের হয় ১৬৩১ সালে এবং আমেরিকার প্রথম সংবাদপত্র বের হয় ১৬৯০ সালে।

ভারতবর্ষের প্রথম সংবাদপত্র বেঙ্গল গেজেট। ১৭৮০ সালের জানুয়ারিতে জেমস অগাস্টাস হিকির সম্পাদনায় বের হয়। চার পাতার এই পত্রিকার আকার ছিল ১২ ইঞ্চি বাই ৮ ইঞ্চি।

পতুর্গিজরাই প্রথম ভারতে মুদ্রণযন্ত্র নিয়ে আসে। ১৫৫৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর কাঠের তৈরি ছাপার যন্ত্র জাহাজ থেকে ভারতের পশ্চিম উপকূলের গোয়ায় নামানো হয়েছিল। ওই বছরেই নাকি সেখান থেকে বই ছাপা হয়ে বের হয়েছিল। কিন্তু সে বই কেউ চোখে দেখেনি। হুগলিতে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা হয় ১৭৭৮ সালে।

এবার প্রসঙ্গত, সংবাদ-এর দুটো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করতে হয়। এর একটি হলো, ছয়টি প্রশ্নের উত্তর জেনে নেওয়া বা সংগ্রহ করা, যার শুরু ‘ক’ দিয়ে। যেমন কী, কে, কখন, কোথায়, কেন এবং কীভাবে। ঘটনা বা দুর্ঘটনা কী, কে বা কারা তার সাথে জড়িত বা ক্ষতিগ্রস্ত, কোনদিন এবং কোন সময়ে ঘটেছে, কোথায় ঘটেছে তার সুনির্দিষ্ট বর্ণনা, কেন ঘটেছে এবং কীভাবে ঘটেছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

সংবাদ-এর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য কাঠামো সংক্রান্ত। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে লিখতে হবে সংবাদ-সূচনা। তথ্য সাজাতে হবে যৌক্তিক বিবেচনায়, ক্রমানুসারে নয়। ঘটনার মধ্যে যে বিষয়টি সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ তা থাকবে সংবাদ-সূচনায়।

একটি সংবাদ করার পর অধিকাংশ ক্ষেত্রে রিপোর্টারকে অনুসরণ করতে হয় ঘটনা ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট নানা বিষয় ও পরবর্তী ঘটনা। ব্যাখ্যা বিশ্লেষন ও পর্যাপ্ত তথ্য সম্বলিত সংবাদ অত্যন্ত জরুরি।

যদি একজন রিপোর্টার তার পরিশ্রম ও মেধা কাজে লাগায় তবে তার পত্রিকার সম্পাদকও খুশি হন। সাংবাদিকতার সার্বিক মান উন্নয়নের জন্য একজন রির্পোর্টার বড় দায়িত্ব পালন করে থাকেন। একটি সংবাদ করার পর ফলো আপ হওয়া জরুরী। এতে সংবাদ-এর লক্ষ্য মানুষকে প্রয়োজনীয় সব তথ্য-বিশ্লেষণ দেয়া এবং মানুষের কল্যাণ অর্জিত হবে।

যে কোন সংবাদ তৈরি করতে গিয়েই অনুসন্ধান করতে হয় এবং একজন রির্পোটারকে যত্নবান ও কৌশলী হতে হয়। অনুসন্ধানী সংবাদ-এর জন্য একজন রির্পোটারকে অনেক বাড়তি পরিশ্রম করতে হয়। অনুসন্ধান ছাড়া ডেপথ রিপোর্ট সম্ভব নয়। কোনো ঘটনার উপর সাধারণ সংবাদ হবার পর তার থেকে অনেক সময় একটি ডেপথ রিপোর্টের সূচনা হয়। ডেপথ রিপোর্টের মধ্যেও অনুসন্ধানী রিপোর্টের অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। অনুসন্ধানী সংবাদ মানেই সেই রিপোর্ট যা অন্যায় ও অনৈতিকতা উন্মোচন করে। ডেপথ রিপোর্টও অনৈতিকতা ও বেআইনী কাজ উন্মোচন করতে পারে, তবে অনুসন্ধানী সংবাদ সব সময়ই অনৈতিকতা উন্মোচন করবে। অনুসন্ধানী সংবাদ করার জন্য চাই সুচিন্তিত পদক্ষেপ, সময়, অঙ্গীকার ও প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান।

অনুসন্ধান বা Investigation শব্দটি এসেছে ইতালীয় শব্দ investigare থেকে যার অর্থ কোনো কিছুর অভ্যন্তরে প্রবেশের চেষ্টা। অনুসন্ধানের সমার্থক শব্দ ‘তদন্ত’ (প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি), ‘পরীক্ষা নিরীক্ষা’ (তথ্য সংগ্রহ), ‘গবেষণা (বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি) ইত্যাদি। অনুসন্ধান শব্দের অর্থ থেকেই বুঝা যায় সম্ভাব্য সব ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করে উদ্দেশ্যমূলকভাবে লুকানো তথ্য উদঘাটনই অনুসন্ধানী সংবাদ। আমাদের চারপাশে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, উপাত্ত, অবস্থা ও উদ্বেগ আছে যা কেউ উদ্দেশ্যমূলকভাবে লুকানো হচ্ছে না, কিন্তু অনুসন্ধান না করলে এবং পরিশ্রম না করলে সে সব মানুষ জানবে না।

নিয়মিত সাধারণ সংবাদ-এর বিষয় যেমন প্রচুর, অনুসন্ধানী রিপোর্টের বিষয়বস্তুও তেমন অভাব নেই। অনুসন্ধানী রিপোর্টের উদ্দেশ্য নি: সন্দেহে জনকল্যাণ, দুর্বলের পক্ষ নেয়া এবং মানুষের বিবেককে নাড়া দেয়া। অনুসন্ধানী রিপোর্ট অন্যায়কারীকে চিনিয়ে দেয়, অতীতকে টেনে আনে বর্তমানে, বর্তমান সময়কে ব্যাখ্যা করে সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে এবং ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয়। ক্ষমতাবানের বিবেককে নাড়া দেয়া এবং দুর্বলকে সচেতন করে তোলাও অনুসন্ধানী রিপোর্টের একটি কাজ। অনুসন্ধানী রিপোর্ট মানেই মৌলিক রিপোর্ট যা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নানা সমস্যার ব্যাখ্যা দেয়, জটিল সমস্যার ধারা (প্রবণতা) দেখায়, অন্যায় প্রতিহত করে, দুর্নীতি সম্পর্কে মানুষকে সজাগ করে তোলে এবং ক্ষমতার অপব্যবহার বন্ধ করে।

পেশাদারী ও নৈতিক মানদণ্ড

বিদ্যমান নৈতিক মানদণ্ডে ভিন্নতা রয়েছে, বেশিরভাগই রীতিতে সত্যতা, সূক্ষ্মতা, বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্য, পক্ষপাতহীনতা এবং কৈফিয়ত – এই বিষয়গুলো সাধারণ উপাদান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই উপাদানসমূহ সংবাদ করার মত তথ্য সংগ্রহ করতে এবং জনগণের কাছে প্রচার করতে ব্যবহৃত হয়।

কিছু সাংবাদকিতার নৈতিকতার বিধিতে, বিশেষ করে ইউরোপীয় বিধিতে, সংবাদে জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ বিষয়ক, এবং শারীরিক ও মানসিক অক্ষমতা নিয়ে বৈষম্যমূলক সূত্র বিষয়েরও অন্তর্ভুক্তি রয়েছে। আবার কিছু ইউরোপীয় নৈতিকতার বিধিতে, সকল সংবাদপত্র ইনডিপেন্ডেন্ট প্রেস স্ট্যান্ডার্টস অর্গানাইজেশনের বিধি মেনে চলতে বাধ্য এবং তা যুক্তরাজ্যেও প্রচলিত। এই বিধিতে জনগণের গোপনীয়তাকে সম্মান দেওয়া এবং নিখুঁতভাবে কাজ নিশ্চিত করা অন্তর্ভুক্ত।

রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ

গণমাধ্যমকে বলা হয় রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ। অপর তিনটি স্তম্ভ হচ্ছে, আইনসভা, বিচার বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগ। বোঝাই যাচ্ছে গণমাধ্যমের গুরুত্ব ও অবস্থান কোথায়! জনস্বার্থ অভিমুখী মুক্ত গণমাধ্যম ছাড়া একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পূর্ণতা পায় না। সরকার ও প্রশাসনের অসঙ্গতি ধরিয়ে দেওয়াসহ জনগণের সংগ্রামের সহযোদ্ধা হিসেবে গণমাধ্যমকে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করতে হয়।

আসলে গণমাধ্যম হচ্ছে জনগণের সংগ্রামের সহযোদ্ধা, নীতি-আদর্শের যৌথ প্রচারক ও যৌথ আন্দোলনকারী, জনস্বার্থ ও রাষ্ট্রের পাহারাদার। গণমাধ্যমই সঠিক পথ বাতলে দেয় যাতে সরকার, প্রশাসন ও জনগণ সঠিক পথে পরিচালিত হতে পারে। গণমাধ্যম সরকার, প্রশাসন ও জনগণের প্রতিপক্ষ নয়; তবে জনস্বার্থে নজরদারী করবে। কাজেই বলিষ্ট ও শক্তিশালী গণমাধ্যম ছাড়া জনস্বার্থের রাষ্ট্রব্যবস্থা শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পারে না।

রাষ্ট্রের অন্য তিনটি স্তম্ভ নড়বড়ে হয়ে গেলেও চতুর্থ স্তম্ভ শক্ত থাকলে রাষ্ট্রকে গণমুখী রাখা যায়। আর চতুর্থ স্তম্ভ নড়বড়ে হলে রাষ্ট্রব্যবস্থা গণবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, রাষ্ট্র বিপদগ্রস্ত হয়।

আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব আশাবাদী মানুষ। আঁধার কেটে নিশ্চয়ই আলো আসবে। কিন্তু সেটা কি প্রকৃতির নিয়মে হবে? কাউকে না কাউকে ভূমিকা পালন করতে হয়।

সাংবাদিকতায় ঝুঁকি থাকবেই। সজাগ ও সচেতন থাকলে সৎ ও নিষ্ঠাবান সাংবাদিকরা হারিয়ে যাবেনা। সাংবাদিকতার ডিকশনারি থেকে সততা ও পেশাদারিত্ব শব্দ দুটি কখনই বিলীন হবে না। সেখানে অসৎ আর হলুদ সাংবাদিকতার স্থান নেই। একটু খেয়াল করলে দেখবেন, হলুদ সাংবাদিকতার ভয়ে মানুষ তটস্থ।

হলুদ সাংবাদিকদের কারণে এখন প্রবাদটির নতুন সংস্করণ হয়েছে। এখন বলা হচ্ছে, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, হলুদ সাংবাদিকরা ছুঁলে ৭২ ঘা। কেউ বিশ্বাস করুন বা না করুন পরিস্থিতিটা এমনই দাঁড়িয়েছে।

অনেকে বলেন, হলুদ সাংবাদিকদের দাপট অনেক বেশি। যদিও পেশাদার ও সৎ সাংবাদিকরাই সবচেয়ে বেশি মর্যাদাবান ও আদর্শিক।

পেশাদার ও সৎ সাংবাদিকরাই টিকে থাকবেন। যারা টিকে আছেন তাদের অভিবাদন জানাই। তারা সত্যি সত্যিই এই পেশাকে ব্রত হিসেবে নিয়েছেন। আমার মনে হয়, সৎ ও পেশাদার সাংবাদিকরা সব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে টিকে থাকবে।

যারা নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে সাংবাদিকতার মতো মহান পেশাকে ব্রত হিসেবে নিতে চান তারাই টিকে থাকবেন। সবাইকে দিয়ে এই কাজ হবে না। এ কথা এ কারণে বলছি যে, সততা, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্ব ছাড়া সুসাংবাদিকতা হয় না। আগে মনেপ্রাণে এই তিনটি বিষয় ধারণ করতে হবে। সাংবাদিকতা পেশার সামগ্রিক স্বার্থেই বিষয়গুলো নিয়ে ভাবতে হবে।

কারও বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ পেলেই লিখে দিতে হবে তা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। ভালোভাবে যাচাই করতে হবে। একজন রিপোর্টারের কলমের খোঁচায় অনেক বড় ক্ষতি হতে পারে। আবার অনেক বড় উপকারও হতে পারে। মানুষের উপকারের বিষয়টিই আমাদের মাথায় রাখতে হবে। দেশ ও দেশের মানুষের মঙ্গল সাধনই তো সাংবাদিকদের কাজ।

আমাদের মনে রাখতে হবে, আজ থেকে ৫৪ বছর আগে একটি রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই দেশ স্বাধীন হয়েছে। আর সেই বিজয়ের ৫৪ বছর পূর্তিতে আমরা নতুন ভাবনা, নতুন পরিকল্পনা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার স্বপ্ন নিয়ে যাত্রা শুরু করেছি। আমাদের চেতনায় মুক্তিযুদ্ধ। হৃদয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-আদর্শ ও ‘৭২-এর সংবিধান।

আমরা বিশ্বাস করি, মহান মুক্তিযুদ্ধের সেই চেতনা বুকে ধারণ করে আমরা সামনে এগিয়ে যেতে চাই। সমাজতন্ত্র অভিমুখী অসাম্প্রদায়িক জনগণতান্ত্রিক ও বৈষম্যহীন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রত্যয়ে সমতা-ন্যায্যতার প্রশ্নে বাংলাদেশকে উন্নয়নের অভিযাত্রায় এগিয়ে নিতে গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে চাই। আমরা অবহেলিত, শোষিত-বঞ্চিত আর নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষের পাশে থাকতে চাই। আমরা সাদাকে সাদা আর কালোকে কালো বলতে চাই। আমরা কোনো অন্যায়ের কাছে কিংবা কোনো অপশক্তির কাছে মাথানত করতে চাই না।

আমাদের স্লোগান হচ্ছে, সততাই শক্তি, পেশাদারী সুসাংবাদিকতায় মুক্তি। এটিই আমাদের বিশ্বাস, আমাদের আদর্শ। এর বাইরে আমাদের অন্য কোনো নীতি-আদর্শ নেই।

আমরা জানি, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পথ আমাদের পাড়ি দিতে হবে। যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় আমরা প্রস্তুত আছি। আমরা ভাঙবো কিন্তু মচকাব না। আমরা হোঁচট খাব কিন্তু আমরা থেমে যাব না। আমাদের এই অভিযাত্রায় সংগ্রামী মানুষের সহযোগিতা চাই।

আমার বিশ্বাস, এই দেশকে যারা ভালোবাসেন, এই দেশের যারা মঙ্গল চান, তারা নিশ্চয় আমাদের পাশে থাকবেন।

সৈয়দ আমিরুজ্জামান

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষক, সাংবাদিক ও কলামিস্ট;

Special Correspondent, Weekly News;

Editor, RP News;

কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, জাতীয় কৃষক সমিতি;

সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, মৌলভীবাজার জেলা;

‘৯০-এর মহান গণঅভ্যুত্থানের সংগঠক ও সাবেক কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, বাংলাদেশ ছাত্রমৈত্রী।

সাবেক কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, বাংলাদেশ খেতমজুর ইউনিয়ন।

সাধারণ সম্পাদক, মাগুরছড়ার গ্যাস সম্পদ ও পরিবেশ ধ্বংসের ক্ষতিপূরণ আদায় জাতীয় কমিটি।

Former President, Bangladesh Law Students Federation.

E-mail : syedzaman.62@gmail.com